Japan History: Uesugi Kenshin

Uesugi Kenshin

Photo credit: wikipedia.org

Uesugi Kenshin( 上杉 謙信), Il drago di Echigo, condottiero e abile stratega, saggio amministratore e uomo d’onore. Sono molti i nomi da lui usati nel corso della sua intensa vita, molte le battaglie e i nemici affrontati. Fra tutti Takeda Shingen e il famoso Oda Nobunaga che si dice esultò alla sua morte, tale era la sua fama e la sua abilità, ed è di lui vogliamo parlarvi.

Uesugi Kenshin nacque come Nagao Kagetora (長尾景虎) il 18 Febbraio 1530 e morì il 19 Aprile 1578. Cambiò il suo nome in Uesugi Masatora ereditando il nome della famiglia Uesugi nel momento in cui diventò Kantō kanrei (vice-shōgun della regione del Kantō). In onore dello shōgum Ashigaka Yoshiteru cambio ancora una volta il suo nome in Uesugi Terutora,per poi arrivare al nome che tutti conosciamo, cambiandolo quindi per l'ultima volta, in Kenshin. Ciò avvenne nel momento in cui diventò un monaco buddhista, fedele a Bishamonten, dio della guerra .

Kenshin era chiamato anche "Il drago di Echigo", perché era incredibilmente abile nelle arti marziali mentre il suo nemico Takeda Shingen era invece chiamato "La tigre di Kai". E infatti nella mitologia cinese il dragone e la tigre sono sempre stati visti come nemici, ma nessuno dei due riusciva mai ad avere la meglio sull'altro.

Primi Anni

Kenshin era il quarto figlio del grande guerriero Nagao Tamekage del clan Nagao. Suo padre era considerato grande signore della guerra grazie ad alcune vittorie contro Uesugi Sadanori e Uesugi Funayoshi. Tamekage entrò però in conflitto con il suo vicino Ikkō-ikki di Hokuriku, perché il potere nella regione aveva iniziato a spostarsi verso Ikkō. La situazione di Echigo peggiorò velocemente fino a quando il padre di Kenshin cominciò a marciare verso ovest nel 1536. Ma giunto in Etchu, le sue truppe furono attaccate da quelle di Enami Kazuyori e Tamekage stesso fu ucciso.

A quel punto, il primogenito di Tamekage, Nagao Harukage, prese il controllo dei Nagao dopo uno scontro con il fratello Kageyasu che, a causa del conflitto, morì. Kagetora (Kenshin) fu trasferito al tempio di Rizen, dove si dedicò allo studio. Fino all'età di 14 anni, quando fu contattato da Usami Sadamitsu e da alcuni conoscenti di suo padre. Volevano farlo tornare ad Echigo per combattere contro il fratello maggiore. Harukage infatti non era stato in grado di controllare le potenti famiglie kokujin e questo aveva provocato l'allontanamento delle province con Echigo.

Nonostante Kagetora non volesse scontrarsi col fratello, alla fine si convinse credendo che fosse una cosa necessarie per Echigo. In uno degli scontri, nel 1547, riuscì infine ad avere il controllo del clan da Harukage. Non si sa a quel punto il fratello maggiore che fine abbia fatto, non si sa se gli fu ordinato il suicidio o meno.

Kenshin a aveva ora il controllo del clan Nagao, ma molti territori erano ancora indipendenti, per questo decise di aumentare il suo potere in tutta la regione. Ogasawara Nagatoki e Murakami Yoshikiyo, due signori di Shinano, chiesero l’intervento di Kenshin contro l'avanzata del potente signore della guerra Takeda Shingen. Kenshin era diventato il nuovo signore di Echigo e Shingen con le sue vittorie nella provincia di Shinano aveva allargato i confini del suo dominio fino al confine con Echigo. A questo punto Kenshin decise di scendere sul campo di battaglia.

Uesugi e Takeda

Photo credit: wikipedia.org

Questo fu l'inizio di un conflitto leggendario, iniziato con piccole lotte, fino ad un un totale di 5 battaglie alla famosa piana di Kawanakajima.

Nel 1561, nella quarta battaglia, la più devastate, Kenshin uso una tattica ingegnosa. Era una tattica speciale in cui chi era in prima linea poteva scambiarsi con le retrovie in momenti di stanchezza per riprendersi. Così facendo nelle prime file potevano esserci sempre e solo soldati riposati e sani. Grazie a questa tattica, Kenshin fu sul punto di vincere più volte e si dice che addirittura cavalco col suo cavallo bianco verso il nemico colpendolo con la spada. Shingen parò il colpo grazie al suo ventaglio da guerra di ferro.

Quindi Kenshin non riuscì a sconfiggere una volta per tutte Shingen che riuscì ad organizzare un contrattacco.

L'esercito di Kenshin si ritirò. Non si sa come sia finita la battaglia, non è chiaro se fu Kenshin o Shingen a vincere. Una cosa è certa, entrambi persero moltissimi soldati. Kenshin perse 3000 Samurai e Shingen 4000, tra cui anche il suo fratello più giovane, Takeda Nobushige.

Sebbene Kenshin e Shingen furono rivali per più di 14 anni si scambiarono molte volte dei doni: il regalo più famoso fu una preziosissima spada donata da Shingen a Kenshin. Shingen morì nel 1573. Si dice che Kenshin pianse per la perdita del suo avversario e fece voto di non attaccare mai più le terre dei Takeda. Le due parti divennero alleate in 3 anni. C’era stato anche un incidente in cui un certo numero di daimyo aveva boicottato gli approvvigionamenti di sale per la provincia di Kai. Kenshin era venuto anche a conoscenza del problema di Shingen con un daimyo del clan Hojo, il quale si era rifiutato di inviargli del riso. Kenshin segretamente inviò del sale ai Takeda e scrisse al suo nemico, Shingen, che secondo lui il daimyo degli Hojo aveva commesso un'azione ostile. Anche se avrebbe potuto tagliarne i rifornimenti e quindi sconfiggere Shingen, Kenshin decise di non farlo perché sarebbe stato un atto disonorevole. A tal proposito, Kenshin dichiarò: "Le guerre sono vinte dalle spade e dalle lance, non dal riso e dal sale". Trattando così il suo rivale, impostò un nobile esempio valido per tutti i tempi. I fautori della pace utilizzano la dichiarazione di Kenshin, riferendosi a tale dichiarazione in questo modo: "La pace si fa con il riso e con il sale, non con le spade e con le lance".

Kenshin e Oda Nobunaga

「四十九年 一睡の夢 一期の栄華 一盃の酒」

« Questi 49 anni della mia vita sono passati come un sogno nella notte. Una esistenza piena di gloria e prosperità non è altro che una singola coppa piena di sake. »

Parte della poesia di morte di Kenshin.

A partire dall'anno 1576, Kenshin cominciò a esaminare la questione di Oda Nobunaga. Egli infatti nel frattempo era cresciuto fino a diventare il signore della guerra più potente del Giappone del momento. Con entrambe le morti di Shingen Takeda e Hōjō Ujiyasu, Kenshin non aveva più ostruita la strada per l'espansione del suo dominio. Quando la morte di un daimyō del clan Hatakeyama della provincia di Noto provocò confusione e conflitto nella zona per la successione, Kenshin colse subito l'opportunità. La conquista delle terre del clan indebolito lo mise in grado di minacciare Nobunaga e suoi alleati. In risposta, Nobunaga mise insieme le proprie forze e quelle dei suoi due migliori generali: Shibata Katsuie e Maeda Toshiie per scontrarsi con Kenshin nella battaglia di Tedorigawa. L'esperto Shibata Katsuie, che aveva servito Nobunaga fin dall'inizio, fu mandato per verificare la famosa reputazione in battaglia di Kenshin. Secondo alcune fonti, Shibata portò 18.000 uomini in battaglia da un lato, seguito da Nobunaga stesso con 20.000 uomini di rinforzi. Se queste informazioni fossero esatte, la battaglia combattuta da questi sarebbe la più grande combattuta nel periodo Sengoku.

Nonostante i numeri travolgenti di Nobunaga, Kenshin riuscì a compiere una solida vittoria sul campo. In un primo momento, Kenshin rifiutò di ingaggiare l'esercito di Nobunaga, fino a quando una pioggia torrenziale neutralizzò le unità di fanteria di Nobunaga stesso. Costretto ad una ritirata precipitosa, Shibata si riunì alla forza principale di Nobunaga.

Successivamente Kenshin riprese una tattica del suo vecchio rivale Takeda Shingen. Finse di mandare avanti una piccola unità per attaccare l'esercito di Nobunaga da dietro, dando al suo nemico una grande occasione per schiacciare la piccola forza rimasta. Nobunaga abboccò all'amo. L'esercito di Nobunaga attaccò di notte aspettandosi un avversario indebolito; invece il grosso dell'esercito di Kenshin era in attesa. Dopo aver perso quasi un quarto della sua forza, Nobunaga si ritirò verso la provincia di Omi. Kenshin si accontentò di costruire una qualche fortezza nella provincia di Kaga prima di ritornare indietro a Echigo. Nell'inverno tra il 1577-1578, Uesugi Kenshin mise in campo un grande esercito per continuare i suoi attacchi in terra di Nobunaga. Tuttavia, è risaputo che la sua salute fosse pessima in questo periodo, e il 9 aprile (secondo il calendario dell’epoca Tenshō ) peggiorò. Morì quattro giorni dopo.

La morte di Uesugi Kenshin

La causa della morte di Kenshin è stato oggetto di interrogativi nel corso degli anni. La teoria accettata dalla maggior parte degli studiosi giapponesi è che una vita da alcolizzato e forse il cancro allo stomaco hanno segnato la fine per il grande signore della guerra.

Altre fonti sostengono che fu assassinato da un ninja, che aveva atteso nella piscina sotto la latrina al campo di Kenshin con una lancia corta. Si noti che le teorie non si escludono a vicenda - l'assassino, se è esistito, potrebbe semplicemente avere ferito a morte un uomo già morente. Si dice che dopo aver sentito della morte di Kenshin, Oda Nobunaga abbia detto: "Ora l'impero è mio."

La morte di Kenshin fu disastroso per il clan. Kenshin non aveva mai avuto figli, ma aveva adottato due ragazzi affinché divenissero suoi eredi. Dopo aver saputo della morte del padre, i due entrarono subito in conflitto per il potere. Lo scontro si concluse con la vittoria di Uesugi Kagekatsu sul fratello Kagetora divenendo così il nuovo capo clan. Tuttavia, il conflitto interno aveva avuto enormi costi sia in materiali che in energie. Oda Nobunaga non ebbe problemi a conquistare velocemente molti dei territori degli Uesugi.

La distruzione del clan non era mai stata così vicina e solo la morte di Nobunaga stesso rimescolo nuovamente gli equilibri di potere in Giappone.

Curiosità

Photo credit: gacktitalia.com

La figura storica di Uesugi Kenshin e la sua fama non sono mai state dimenticate.

Il cantante visual kei GACKT ne ha interpretato il personaggio nella serie televisiva Fuurin Kazan, andata in onda dal 7 Gennaio al 16 Dicembre 2007.

A fine agosto (Il quarto sabato e domenica del mese) si tiene a Jōetsu, nella prefettura di Niigata, un festival in onore del grande guerriero, con la rievocazione della famosa battaglia di Kawanakajima. Nel periodo Sengoku infatti Jōetsu con il suo castello di Kasugayama erano il cuore del clan Uesugi.

E lo stesso GACKT ha più volte ripreso i panni di Uesughi Kenshin durante il festival, riscuotendo un grande successo.

La scrittrice Shino Ayako, che ha scritto il libro intitolato proprio "Kenshin donna" , aveva coltivato dubbi sulla sessualità di Kenshin. Ci sono varie voci ad alimentare la credenza che Uesugi Kenshin fosse una donna.

(1) Nella sua vita, non ha avuto nessuna moglie conosciuta (e neanche concubine) ne ebbe figli naturali. Si dice inoltre che alla compagnia di belle donne preferisse quella maschile. L'omosessualità potrebbe essere una spiegazione plausibile, in quanto all'epoca era una pratica normale nella classe samurai.

(2)Alcuni sostengono che la causa della morte possa essere stata “Omushi”, una malattia documentata come legata alla menopausa.

(3) Si dice che una volta al mese si confinasse nel castello.

(4) In riferimento alla sua armatura, era piccolo di statura alto circa 156 cm.

(5) Preferiva indossare vestiti che avevano colori femminili

Non ci sono prove a sostegno di queste voci, ma di sicuro queste si susseguirono ancora oggi, a testimonianza del fatto che la figura di Uesugi Kenshin ha lasciato un segno indelebile nella storia del Giappone.

Photo credit: gacktitalia.com

Japanese Tradition: Oiran

Oiran

Cortigiane che dettavano moda.

photo credit: pinterest

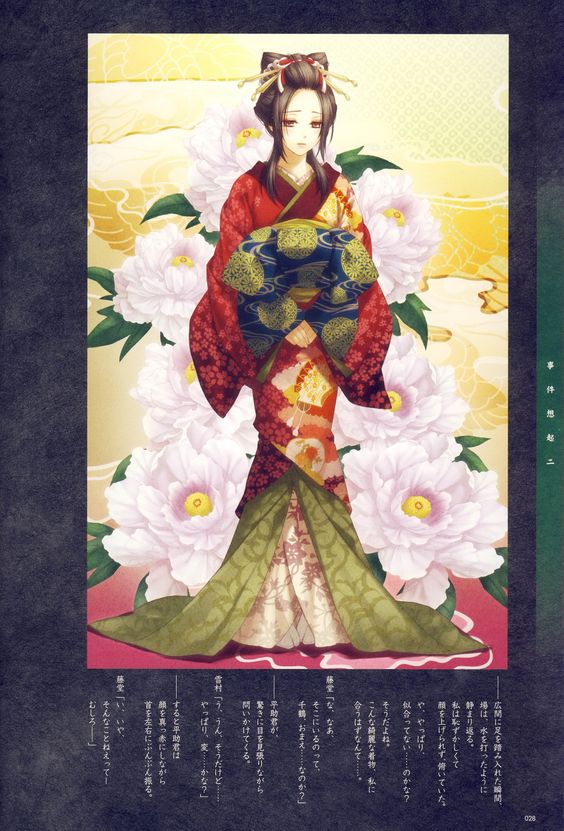

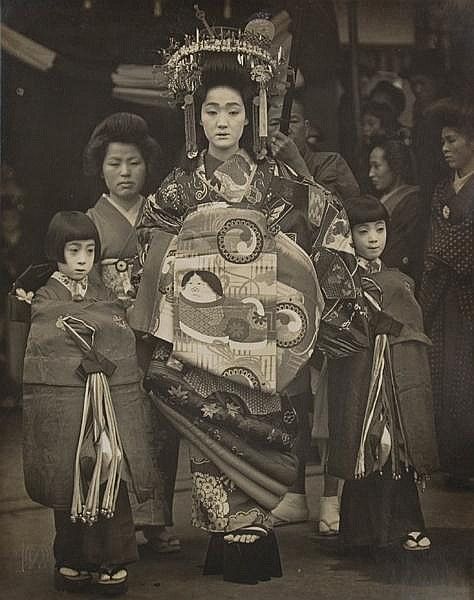

Nell’antico Giappone le “donne di piacere” erano le Yūjo (遊女). Questo termine ne indicava il mestiere e marcava la differenza tra le prostitute comuni e le cortigiane ovvero le Oiran (花魁). La figura che vedremmo nel seguente articolo è proprio quella delle Oiran.

Il termine deriva dalla frase ‘oira no tokoro no nēsan’ (おいらの所の姉さん) ovvero “Mia sorella maggiore”. La traduzione del nome potrebbe però anche essere “Il fiore che primeggia” scritto con i kanji: 花 (Hana) “fiore” e 魁(Sakikage) “leader”. Questo temine fu coniato per le prostitute di alto rango del distretto a luci rosse di Yoshiwara (吉原) a Edo, l’odierna Tokyo. Venne usato successivamente per indicare le cortigiane.

photo credit: pinterest

Le Oiran svolsero la loro attività nel periodo Edo, nei Yūkaku quartieri del piacere (da non confondere con le Hanamachi dove vivevano solo le Geisha). Questi quartieri venivano costruiti fuori dal centro città di Kyoto, Osaka e Edo, unici luoghi dove la prostituzione non era illegale. Al contrario delle Yūjo che vendevano i propri favori sessuali, le Oiran intrattenevano il cliente non solo con il corpo ma anche con le loro abilità. Queste comprendevano il Sadō o cerimonia del Tè, l’Ikebana, l’arte dei fiori, suonare vari strumenti, leggere e avere un’ottima cultura generale. Infatti dovevano essere in grado di intrattenere il cliente anche sostenendo con lui una brillante conversazione. Il rango più alto era costituito dalle Tayū (太夫) le quali potevano avere il privilegio di rifiutare i clienti. Seguivano le Kōshi (格子). I loro clienti erano parte dell’élite della società, come daimyō e ricchi feudatari, poiché la loro parcella era molto dispendiosa. Basti pensare che solo una notte con una Oiran equivaleva al salario annuale di un lavoratore. Per avere un incontro bisognava essere inviati dalle stesse per poi entrare in liste d’attesa di settimane.

L’ultima Oiran ufficiale visse fino 1761. C’è da notare che con la fama crescente delle Geisha man mano diminuivano le richieste per le Oiran. Oggigiorno non viene più svolta questa professione nel senso vero della parola ma ha la finalità di far rivivere le tradizioni del Paese, i vecchi usi e costumi.

La cosa affascinante di queste figure era che per via dell’isolamento dovuto alla legge sulla prostituzione (erano relegate in zone periferiche) vennero idolatrate e mistificate. In più dettavano mode e costumi. Erano loro che portavano le acconciature più particolari e i kimono più estrosi e ricchi, con Geta (sandali Giapponesi) alti quindici centimetri.

photo credit: tokyocheapo.com

Shinano, Sakura e Bunsui.

Esistono diversi eventi durante l’anno che celebrano queste donne.

Il primo di questi si svolge in aprile a Tsubame nella regione di Hokuriku ed è il Bunsui Sakura Matsuri Oiran Dōchū. Si tratta di una parata famosa in tutto il Giappone dove ragazze di ogni regione si sfidano per avere il ruolo delle tre Oiran protagoniste: Shinano, Sakura e Bunsui. I nomi derivano dai fiori che nascono da tre specie diverse di ciliegi. Le ragazze sfilano davanti ad un corteo di minimo di settanta figuranti diversi tra Kamuro le loro aiutanti, servi e concubine. Ogni figurante viene selezionato ogni anno con la più massima accortezza.

photo credit: wikipedia

A settembre la parata Oiran Dōchū percorre Shinagawa, ed a inizio ottobre a Nagoya, intorno al tempio Ōsu Kannon, c’è lo Ōsu Street Performers Festival dove migliaia di spettatori assistono a due giorni di parata. Qui le Oiran sfilano nelle gallerie dei negozi dell’Ōsu Kannon district con tutto il loro entourage. Esso è composto dagli Yojimbo simili ai Samurai ma che hanno il ruolo di bodyguard, e dalle apprendiste.

Affascinanti, sensuali e misteriose come tutto in Giappone, donne dai mille volti e dai mille talenti, bellezze di un tempo passato.

Japanese Tradition: Gion Matsuri

Gion Matsuri: un'esperienza unica

Photo credit: Daranice

La Festa di Gion o Gion Matsuri (祗園祭), così come viene chiamato a partire dall'epoca Meiji, prende il suo nome dal noto quartiere di Kyōto, Gion appunto, situato nel distretto di Higashiyama. Si tratta di una festa religiosa in onore del dio Susanoo, anche conosciuto come Takehaya Susanoo-no-Mikoto, venerato presso il santuario Yasaka.

Susanoo, dio del mare e delle tempeste, è anche signore del mondo dei morti, oltre ad essere fratello di Amaterasu da cui si dice discenda la stirpe degli imperatori giapponesi.

Insieme allo Aoi Matsuri (15 Maggio) e allo Jidai Matsuri (22 Ottobre), il Gion Matsuri costituisce una delle tre più grandi feste religiose di Kyōto, e del Giappone. Viene celebrato ogni estate per tutto il mese di luglio. Lo scopo è quello di placare gli spiriti dei defunti e invocare la protezione del dio sulla città per tenere lontano malattie e catastrofi naturali.

Come potete immaginare si tratta di un matsuri ricco di eventi. I principali e più spettacolari sono la Yamaboko Junkō ( 山鉾巡行, sfilata dei carri) e il Mikoshi Togyo (神輿渡御, l'uscita dei palanchini divini). Entrambi si svolgono tra il 17 luglio e il 24 luglio, giorni in cui la festa raggiunge il suo apice.

Una delle ragioni maggiori della spettacolarità di questo festival è sicuramente la grandezza dei carri utilizzati, in particolari quelli chiamati Hoko. Questi raggiungono anche i 25 metri di altezza per un peso di più di 10 tonnellate, e vengono trainati grazie a delle ruote alte circa due metri. Ogni carro viene ogni anno costruito dalle fondamenta, e poi smantellato al termine del festival, e tutti i pezzi sono tenuti insieme senza l’utilizzo di viti, come da tradizione.

Ma procediamo con ordine…

Un pò di storia

photo credit: kyotodeasobo.com

Tradizione vuole che il Gion Matsuri sia nato nell'anno 869. Da circa un secolo la corte imperiale giapponese si era sposta da Nara a Heiya-kyō (la odierna Kyōto) ed era dominata dalla potente famiglia Fujiwara.

Si dice che in seguito alla diffusione di un'epidemia, la Corte Imperiale decise di tenere il primo goryōe (御霊会), un rito purificatore tenuto presso il piccolo tempio Shinsen'en. Bisogna sapere che a quei tempi la città si trovava in una regione piuttosto paludosa dell'entroterra, molto calda ed umida. L'alta concentrazione di popolazione unita alla mancanza di fognature e condotte idriche spesso favoriva la contaminazione delle acque potabili con quelle di scolo. Non è quindi difficile immaginare che malattie come malaria, vaiolo, influenza e dissenteria fossero molto diffuse. Eppure, nell'antico Giappone la causa di tutto questo fu attribuita a ben altro.

photo credit: japancheapo.com

Secondo le predizioni di un maestro divinatore i veri responsabili dell'epidemia erano degli spiriti malvagi, ovvero i fantasmi del principe Sawara Shinnō e dei suoi compagni. Questi, accusati dell'omicidio del nobile Fujiwara no Tanetsugu, erano morti professando fino alla fine la loro innocenza.

Nel tentativo di calmare gli spiriti si tenne quindi il primo goryōe con invocazione al dio Susanoo. Inoltre, il nobile Urabe Hiramaru fece erigere 66 lance, una per ogni provincia del Giappone, in modo da rinchiudere al loro interno gli spiriti malvagi e purificare la capitale.

Proprio qui nacque l'usanza di portare in processione tre mikoshi, o palanchini divini, e di tenere un goryōe ogni volta che una epidemia o malattia si diffondeva. Il tutto era contornato da altre celebrazioni e momenti gioviali.

Fino al 970, quando venne stabilito che il Gion Goryōe (祗園御霊会) si dovesse svolgere regolarmente ogni anno.

Successivamente, a partire dal periodo Muromachi, l'evento fu arricchito ulteriormente dalla presenza dei tipici carri, gli yamaboko (山鉾), anche essi fatti sfilare per le vie della città. Questi erano costruiti grazia alla collaborazione del ceto mercantile che proprio in questo periodo vive un momento di forte ascesa dopo secoli di denigrazione. I carri venivano adornati con decorazioni che si fecero nel tempo sempre più ricche e sofisticate.

Insomma, la sfilata divenne anche un modo per esibire la ricchezza del ceto mercantile.

Nonostante brevi interruzioni (durante la guerra Ōnin (1467-1477) e durante la seconda guerra mondiale (1941-1945) ), il festival viene ancora oggi mantenuto vivo e può vantare una storia lunga più di mille anni.

I festeggiamenti

I festeggiamenti che come dicevamo durano per tutto il mese di luglio coinvolgono tutte le varie aree della città.

Si inizia il primo di luglio, quando presso il santuario Yasaka si tiene la cerimonia del Kippuiri (吉符入). Qui, i rappresentanti dei quartieri responsabili dell'organizzazione pregano perché tutto si svolga tranquillamente e senza incidenti.

Il 2 luglio, presso il palazzo comunale di Kyōto, si svolge una estrazione presieduta dal sindaco della città con cui viene scelto l'ordine di processione dei carri. Aprire la processione però spetta sempre al Naginataboko (長刀鉾).

photo credit: heterophyllum

Il 10 luglio vengono preparati i mikoshi (神輿), tre palanchini che ospiteranno tre piccoli tempietti dedicati al dio Susanoo. Contemporaneamente, alcuni secchi vengono calati dal ponte Shijō per raccogliere dal sacro fiume Kamo l'acqua destinata al lavaggio dei mikoshi. Nel tardo pomeriggio si tiene poi una sfilata esibendo lanterne di carta di manifattura tradizionale che serviranno ad accogliere il dio.

Sempre il 10 luglio ha inizio anche la costruzione dei carri e passeggiando per le vie del centro di Kyōto potrete osservarli prendere lentamente forma sotto le mani sapienti dei loro costruttori.

I giorni tra il 14 al 16 luglio sono quelli che precedono la festa vera e propria. Il 14 luglio è conosciuto come yoi-yoi-yoi-yama (宵々々山), il 15 luglio come yoi-yoi-yama (宵々山) mentre il 16 è chiamato yoi-yama (宵山). Lo stesso varrà per il 21,22 e 23 luglio. In questi giorni, a partire dalle ore 6:00 del pomeriggio, le vie del centro chiuse al traffico si riempiono del vociare di passanti e turisti. Si passeggia tra le numerose bancarelle, alla luce delle lanterne tenute sempre accese, ammirando yamaboko.

Sempre in questo periodo, le famiglie più antiche della città aprono le finestre delle loro case permettendo così ai passanti di ammirare i tesori che custodiscono da generazioni.

Il 15 luglio, si tengono lo imitaketate (斎竹建) e lo yoimiya-sai (宵宮祭). Il primo è un rito durante il quale si dispongono a quadrato dei tronchi di bambù intorno all'area in cui si svolgerà la processione per proteggerla da ogni contaminazione. Lo yoimiya-sai si tiene invece presso il santuario di Yasaka, durante il quale lo spirito della divinità viene trasferito nei tre mikoshi purificati.

photo credit: Tomomi Onishi

Il 16 luglio i musicanti di ogni carro si recano al tempio per pregare per il bel tempo il giorno successivo e non mancano spettacoli musicali e di danza per le strade.

Il 17 luglio è l'atteso giorno in cui la festa raggiunge il suo culmine. È il momento dello Yamaboko Junkō, la grande sfilata dei carri. Questi vengono divisi in 2 gruppi gli yama 山 (montagna) e gli hoko 鉾 (lancia) appunto. Il primo gruppo è formato dai 9 carri hoko, e simboleggiano le 66 lance utilizzate da Urabe Hiramaru per scacciare gli spiriti maligni. Il secondo gruppo è formato dai 23 carri yama, più piccoli, che trasportano rappresentazioni a grandezza naturale di personaggi importanti e famosi.

Ogni carro hoko trasporta musicanti che ne accompagnano la processione.

Kon-kon chiki-chin, kon-kon chiki-chin… questo è il suono distintivo del Gion Matsuri, una ritmo tradizionale risalente al periodo Edo.

E non mancano per le strade danzatori ed acrobati di vario genere a rendere la parata ancora più allegra e movimentata. Ovviamente tutti sono vestiti con costumi colorati e rigorosamente tradizionali.

Come già detto ad aprire la parata sarà il carro Naginata-boko. Viene così chiamato per via di una naginata (tipica lancia giapponese) che svetta verso l’alto sulla sua cima. Si dice che essa abbia il potere di scacciare spiriti maligni e pestilenze. La naginata originale di epoca Heian era stata forgiata in metallo, mentre quella che oggi possiamo ammirare è fatta in bambù.

Sul Naginataboko viene trasportato anche un chigo, (稚児), un bambino vestito con ricchi abiti tradizionali e un copricapo a forma di fenice dorata. Questo bambino ha il compito di rappresentare il dio durante la festa.

Il prescelto, solitamente selezionato tra le più importanti famiglie di mercanti e commercianti di Kyōto, deve sottoporsi ad un lungo periodo di preparazione prima di poter ricoprire questo ruolo. Settimane di riti purificatori e di completo isolamento, lontano da tutto ciò che potrebbe contaminarlo, e quindi anche dalle donne. Non gli è nemmeno permesso di toccare il suolo comune ma viene portato in spalla da uomini incaricati del suo trasporto

Al bambino spetterà il compito di tagliare con un solo colpo una grossa corda sacra realizzata in paglia. È lo Shimenawa-kiri (しめ縄切り), atto con cui la divinità entra nel mondo terreno recidendo il confine che separa i due mondi, e con questo gesto viene dato ufficialmente inizio alla grande festa.

photo credit: picssr.com

Nel tardo pomeriggio, si assiste invece all'uscita dal tempio dei palanchini divini ovvero il mikoshi togyo. È il momento tanto atteso dello Shinkō-sai (神幸祭), ovvero l'uscita della divinità dal tempio con i palanchini portati a spalla per le vie della città.

Il 24 luglio questa doppia sfilata viene ripetuta e alla sera i tre mikoshi vengono riportati al tempio al tempio. È il momento del Kankō-sai (還幸祭), con il quale lo spirito del dio ritorna definitivamente al mondo che gli appartiene.

Al termine della sfilata i carri vengono immediatamente smantellati e conservati per il festival successivo.

photo credit: Tomomi Onishi

Lo stesso giorno si svolge la Hanagasa Junkō (花傘巡行), evento che come suggerisce il nome stesso ha come protagonista i fiori. Questo nome viene infatti scritto con i caratteri di hana (花) ovvero fiore, e kasa (傘) ovvero ombrello. Durante questa parata, i carri e le persone che sfilano sono tutti adornati da ombrelli e cappelli abbelliti da fiori.

La parata è aperta da piccoli mikoshi trasportati questa volta da bambini e al loro seguito troviamo un corteo numerosissimo di persone in abiti tradizionali. Ci sono i rappresentanti di associazioni culturali e commerciali, musicisti, danzatori,acrobati e in particolare alcune tra le più note geisha e maiko della città. E sono proprio loro i fiori più belli da mettere in mostra.

photo credit: geimei.tumblr.com

Il 28 luglio c’è la cerimonia del mikoshi-arai (神輿洗式), il lavaggio dei mikoshi presso il santuario Yasaka, per purificare i palanchini, fino al prossimo anno.

Se vi trovate nei paraggi non perdevi questo momento. Si dice infatti che porti fortuna essere colpiti dagli schizzi dell'acqua destinata al dio.

A segnare la fine del Gion Matsuri è il festival del nagoshisai (夏越祭), che si tiene ogni anno il 31 di luglio presso il santuario Ekijin.

Legato al torii, il ‘cancello’ che segna l’ingresso dell’area sacra del tempio, si trova una grossa corda di paglia intrecciata a formare un cerchio del diametro di due metri, lo Chinowa (茅の輪).

Passate pure attraverso questo grande cerchio per essere purificati, e ricevere poi un talismano di protezione sul quale troverete scritto “Somin-shorai shison nari(蘇民将来子孫也) che significa “Sono un discendente di Somin Shorai”. Secondo la leggenda Somin Shorai era un uomo umile che un giorno accolse in casa un viandante che era già stato rifiutato da un ricco signore. Il viandante era in realtà una divinità che per ringraziarlo della sua ospitalità gli insegno come costruire questi talismani porta fortuna. Da allora si crede che questi abbiano il potere di allontanare catastrofi e ladri.

photo credit: kyoto-tabiya.com

photo credit: kyotoiju.com

Quello del Gion Matsuri è un lungo viaggio in cui si intrecciano storia e leggenda, religione e spettacolo. Un evento unico nel suo genere.

E voi? Avete mai avuto occasione di prendervi parte? Aspettiamo i vostri commenti e le vostre esperienze!

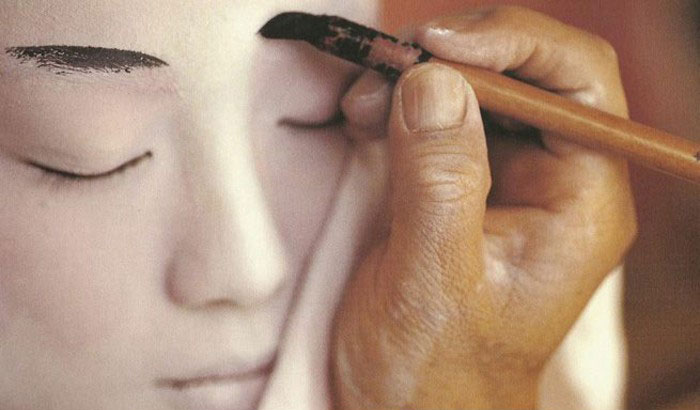

Japanese Culture: Geisha & Maiko

Maiko e Geisha: Artiste danzanti.

photo credit: metmuseum.org

La figura artistica più rappresentativa ma al contempo misteriosa del “Sol levante” è la Geisha (芸者 “Persona d’arte”).

Spesso viene confusa con la Maiko (舞妓 “Fanciulla danzante”) che è l’apprendista a questa professione. Per diventare una Geisha si deve fare una lunga gavetta e frequentare scuole apposite. Qui si impara a danzare, cantare e nell’uso del Shamisen (三味線 “Tre corde” tipico strumento musicale). Per quanto riguarda l’intrattenimento con il pubblico, la Maiko impara tutto accompagnando una Geisha in giro per le case da tè. Il rapporto che c’è tra Maiko e Geisha è una “sorellanza” vera e propria. Le due si chiameranno rispettivamente imoto-san "sorella minore" e onee-san “sorella maggiore". Il legame è cosi stretto che il nome d’arte per la futura Geisha viene deciso dalla “sorella maggiore” e lo porterà per tutta la carriera artistica.

photo credit: freshdesignpedia.com

I kimono dai colori sgargianti col passare del tempo tenderanno a diventare scuri. Le Nihongami, pettinature risalenti al periodo Edo, sono molto complicate sia da fare che da mantenere. Esse vengono ornate dai Kanzashi, spilloni decorativi che variano a seconda delle stagioni (Es. fiori durante la primavera, colombe a capodanno). Queste diventeranno più sobrie ed il trucco eccessivo con piccole labbra color carminio che risaltano su una maschera nivea sarà sostituito per un risultato più naturale. Il piccolo vezzo del collo esposto (che nella cultura giapponese è una delle parti più sensuali della donna) da due linee bianche dipinte passeranno a tre.

Nel passato le figlie delle Geisha percorrevano fin dalla prima età questo percorso. Oggi è più comune iniziare l’apprendistato conclusi gli studi universitari. Tuttavia, questa è una professione che si sceglie liberalmente e non per continuare una tradizione familiare. C’è da dire che questa comunità tutta al femminile con tradizioni rigide e una forte etica morale tiene molto a celare il loro segreto secolare.

“L’arte di essere donna”

photo credit: Pinterest

Solitamente, nel nostro immaginario vediamo la Geisha come donna ricca di fascino ma succube, devota al proprio uomo in ogni più piccolo capriccio. Tuttavia questo è un errore poiché nel passato furono le prime donne con piena autonomia della società Nipponica.

Tutto iniziò con i Taikomochi (太鼓持), giullari che intrattenevano con acrobazie e battute umoristiche lo Shōgun (将軍 "comandante dell'esercito") e i Daimyō (大名) la nobiltà feudale.

Benché i Taikomochi erano molto amati per lo spirito goliardico che portavano a corte, questa figura andò man mano sparendo con l’apparizione delle prime Geisha ovviamente dando non poco scalpore ma venendo preferite per i movimenti sensuali e la grazia femminile.

Ma queste donne non erano cortigiane ne prostitute di lusso. Queste ultime nella cultura giapponese sono identificate come Oiran (花魁). Le Geisha erano artiste molto richieste. Le loro specialità includevano danza, canto e musica. Dovevano inoltre essere buone conversatrici e intrattenitrici. Esse esercitavano questa professione nel Okiya (置屋) "case delle geisha" a Kyoto la allora capitale dell’impero.

Durante la seconda metà dell’Ottocento l’isolamento del Giappone durato circa duecento anni terminò. Questo fu il momento in cui l’Europa conobbe un porto nuovo ed esotico.

Assieme a questo, tutto il resto del mondo conobbe anche la figura della Geisha ed il suo fascino. Questo influenzò anche la moda e costume occidentale. Puccini musicò la struggente Madama Butterfly e nell’arte furono muse per i più grandi pittori del tempo. Manet, Monet, Klimt, Renoir e Van Gogh sono solo alcuni dei pittori che hanno provato ad ispirarsi al Giapponismo. Questo è un movimento artistico che offre tributo all’arte Ukiyo-e (浮世絵 "immagine del mondo fluttuante"). Ma non solo, anche alle stampe dei grandi maestri Katsushika Hokusai (La grande onda di Kanagawa) e Kitagawa Utamaro. Quest’ultimo è famoso per le bellissime stampe dedicate alle donne. Più questo movimento artistico prendeva in patria, più le stampe ukiyo-e diventavano famose e richieste in occidente.

photo credit: makeuppix.com

“Mogli del crepuscolo”

Durante la Seconda Guerra mondiale con l’approdo degli Americani la figura della Geisha venne distorta. Ad essa fu attribuito un ruolo da prostituta poiché le giovani che davano conforto ai soldati erano chiamate “Geisha Girls”. Questo causò un’idea anti-femminista e sbagliata di queste donne.

Per le regole rigide di questo lavoro difficilmente la Geisha nel passato poteva concedersi l’amore. Poteva avere come compagno solo il suo Danna (旦那). In giapponese vuol dire padrone ma era più simile ad un marito che la Geisha poteva concedersi. Egli si prendeva cura della sua protetta finanziando le sue esibizioni e talvolta cancellando il debito che la giovane aveva con l’okiya per le spese scolastiche. Era quasi sempre il Danna che sceglieva la sua Geisha non il contrario. Nonostante questo, a lungo andare non era insolito che tra i due nascesse l’amore.

Ma per fortuna i tempi sono cambiati. Oggi le Geisha possono amare liberalmente, ma ovviamente concludendo l’attività con il matrimonio. È consuetudine che le ex Geisha diventino insegnanti di danza.

still dal film "Memorie di una Geisha"

Il numero delle Geisha è in netta diminuzione ed è un lavoro per lo più fine al turismo. Infatti, il loro pubblico oggi non solo è maschile ma anche femminile.

Ricordiamo le meravigliose parole di Arthur Golden che con il suo Best Seller “Memorie di una Geisha” ha creato un meraviglioso quadro. Questo ha permesso di riscoprire questo universo parallelo in bilico nel tempo tra passato e modernità.

“La Geisha è un'artista del mondo che fluttua: canta, danza, vi intrattiene; tutto quello che volete. Il resto è ombra, il resto è segreto.”

Japan History: Oda Nobunaga

Oda Nobunaga

A copy of Oda Nobunaga portrait from the Italian painter Giovanni Nicolao, commissioned probably by Oda Nobunaga himself.

Oda Nobunaga è figlio di Oda Nobuhide che era un daymio (feudatario) della provincia di Owari. Alla morte di suo padre nel 1551, cominciò ad impazzire totalmente allontanandosi dagli alleati del clan Oda, favorendo il fratello Nobuyuki.

Anche se era l'erede di Nobuhide, non era sicuro che potesse succedergli. Il clan Oda era subordinato al kanrei Shiba Yoshimune, a cui faceva capo lo zio di Nobunaga, Nobutomo. Addirittura Nobutomo fece uccidere Yoshimune nel momento in cui cercò di aiutare Nobunaga. Nonostante ciò, egli riuscì ad ottenere l'aiuto da parte di un altro zio, Nobumitsu fino a conquistare il castello di Kiyosu. Qui Nobutomo fu ucciso e qui Nobunaga abitò per i successivi 10 anni.

Oda Nobunaga inoltre, grazie all'alleanza con il clan Imagawa ed il clan Kira, riuscì a mobilitare le proprie armate nella provincia di Mino (1555). Tutto questo per aiutare Saitō Dōsan, campagna che comunque si rivelò fallimentare perché Dōsan fu sconfitto nel 1556 e Yoshihatsu prese il suo posto.

Qualche mese dopo, Nobuyuki, Shibata Katsuie e Hayashi Hidesada, sfidarono Nobunaga per il controllo del clan Oda, perdendo. Furono comunque perdonati grazie alla madre di Nobunaga che intercedette in loro difesa. Nonostante ciò, Nobunaga continuò ad essere sospettoso nei confronti di Nobuyuki, tanto da fingersi malato per invitarlo al suo castello di Kyiosu ed assassinarlo nel 1557.

Dal 1559

Nel 1559 Nobunaga aveva sconfitto ogni tipo di opposizione interna al clan divenendo signore di Owari.

Per un po' ha continuato a stipulare alleanze con altri damiyō grazie al kanrei Shiba Yoshikane. Tuttavia quando li scoprì essere in trattative con i Kira e gli Imagawa nel tentativo di attaccare il clan Oda, entrò in guerra.

Nel 1560 Nobunaga si trovò ad affrontare il grande esercito di Imagawa Yoshimoto. Questa armata era formata da un numero di uomini che oscillava tra i 20.000 ed i 40.000 uomini. Nonostante lui stesse marciando verso Kyōto, con il suo piccolo esercito di 2000 uomini, giocò d'astuzia. Nella famosa battaglia di Okehazawa, approfittò di un violento ed improvviso temporale per attaccare il campo degli Imagawa ed uccidere Yoshimoto, sconvolgendo tutto il paese per la fulminea vittoria. Da quel momento, il nome di Oda Nobunaga divenne famoso in tutto il Giappone ed il clan Matsudaira firmò con lui un'alleanza.

Saitō Yoshitatsu della provincia di Mino, morì nel 1561 e gli succedette il figlio Tatsuoki. Tuttavia egli era troppo giovane ed inesperto per ottenere la fiducia dei suoi vassalli. Nobunaga ovviamente sfruttò la situazione e si trasferì nel suo castello di Komaki per attaccare Mino. Successivamente convinse i vassalli a lasciare il loro incompetente ed inesperto signore. Nobunaga riuscì nel 1567 ad impadronirsi del castello di Inabayama e ad esiliare Tatsuoki. Nobunaga si trasferì nel suo nuovo castello, rinominandolo Gifu. La parola Gifu proveniva dal monte Gi, dalla quale partì la conquista della Cina da parte della dinastia Zhou e da Tenka Fubu. Con questo si fece anche forgiare un sigillo, che significa "una sola insegna militare sotto il cielo". Tutto ciò era un modo per dire che avrebbe voluto tutto il Giappone sotto una sola spada e ricoprire di gloria militare il Giappone.

Dal 1564

Nel 1564, Nobunaga diede sua sorella Oichi in moglie ad Azai Nagasama, garantendosi il supporto del clan Azai. Nel 1568 Ashikaga Yoshiaki, fratello di Yoshiteru, si recò a Gifu per chiedere l'aiuto militare di Nobunaga per spodestare lo shōgun Yoshihide. Nobunaga accettò per ottenere uno shōgun a legittimare le proprie campagne militari e al contempo avere il controllo della capitale Kyōto. Nobunaga riuscì a conquistare tutti i castelli di Rokkaku. Yoshiaki divenne shōgun e offrì a Nobunaga il posto di kanrei, ma questi rifiutò.

Non appena Yoshiaki si accorse di essere manipolato da Nobunaga, cominciò a tramare contro di lui cercando alleati disposti a combatterlo. Grazie all'alleanza con il clan degli Asakura, Yoshiaki entrò in conflitto con gli Oda e riuscì anche ad affliggere loro gravi perdite. Nella battaglia di Anegawa, Nobunaga sconfisse gli eserciti degli Azai e degli Asakura.

Dal 1571

Nel 1571 attaccò il monastero buddhista della scuola Tendai Enryaku-ji. A questo punto attaccò la fortezza di Nagashima uccidendo migliaia di persone.

Takeda Shingen del clan Takeda, nonostante fosse in buoni rapporto con il clan Oda, aveva aderito all'alleanza contro Nobunaga. Nel 1572 marciò verso la capitale, ma morì nel 1573 prima di raggiungerla così Nobunaga sconfisse Yoshiaki e lo esiliò ponendo fine allo shogunato Ashikaga.

Nello stesso anno i clan Azai e Asakura furono definitivamente sconfitti, e suo cognato Azai Nagamasa, dopo avergli rimandato sua sorella Oichi, compì seppuku. L'erede di Shingen, Takeda Katsuyori, fu sconfitto nel 1575 nella battaglia di Nagashino. Qui la fazione Oda-Tokugawa usò per la prima volta gli archibugi comprati dai portoghesi. L'armata di Takeda fu falciata ancor prima di arrivare allo scontro corpo a corpo.

Il Castello Azuchi

Continuando la sua espansione, Nobunaga cominciò a dislocare i suoi generali a controllo delle singole province. Shibata Katsuie e Maeda Toshiie furono inviati a Nord, e Akechi Mitsuhide nella provincia di Tamba. Hashiba Hideyoshi fu invece mandato a Ovest nel 1577 contro il clan Mori. Quest’ultimo sosteneva con approvvigionamenti via mare la fortezza Ikkō di Ishiyama Hongan-ji. Qui l'esercito di Nobunaga gestiva l'assedio da terra da diverso tempo.

Nel 1578, fu completato il nuovo castello di Nobunaga, noto come castello di Azuchi. Impressionante per le sue decorazioni stravaganti, da questo castello prende nome il periodo compreso tra la caduta dello shogunato Ashikaga e la morte di Nobunaga. Questo è oggi noto come periodo Azuchi.

Oda Nobunaga & Uesugi Kenshin

Nel 1577, però, Uesugi Kenshin, il secondo miglior generale del suo tempo dopo Takeda Shingen, aveva deciso di prendere parte ad una seconda alleanza anti-Nobunaga. Il primo scontro avvenne nella battaglia di Tedorigawa, risultando in una decisiva vittoria di Kenshin. Successivamente Uesugi cominciò a preparare la sua marcia su Kyōto. Secondo una tradizione, Nobunaga avrebbe confessato ad un suo ufficiale che se Kenshin fosse arrivato a Kyōto con il suo esercito egli non avrebbe avuto altra scelta che arrendersi e sperare di essere risparmiato. Uesugi Kenshin, però, morì, forse d'infarto, o forse di cancro allo stomaco, mentre si trovava nel suo lavatoio. Secondo fonti dell'epoca la sua salute appariva compromessa già da tempo.

Ormai senza validi rivali, Nobunaga costrinse gli ultimi ribelli Ikkō ad arrendersi nella fortezza di Ishiyama Hongan-ji nel 1580. In questo modo annientò completamente il clan Takeda nel 1582, durante la battaglia di Temmokuzan.

Nobunaga era ormai l'autorità indiscussa nel Paese, e si accingeva a muovere i suoi eserciti contro le province di Echigo e Shikoku.

Il Giappone nel 1582. Le aree viola indicano i territori controllati da Oda nel 1560, e le aree grigie indicano i territori controllati da Oda fino alla sua morte, nel 1582.

Dal 1582

Nel 1582, Hashiba Hideyoshi, uno dei generali più vicini a Nobunaga, invase la provincia di Bitchu, assediando il castello di Takamatsu. Quest'ultimo era vitale per il clan Mori, perché occupava una posizione strategica dalla quale era possibile penetrare con facilità nel loro dominio. Mori Terumoto arrivò con il suo esercito a sostegno del castello di Takamatsu. Le due parti si trovarono in uno stallo. A questo punto Hideyoshi chiese rinforzi a Nobunaga.

È stato osservato che Hideyoshi non aveva realmente bisogno di rinforzi. Tuttavia egli chiese comunque l'aiuto del suo signore. Secondo alcuni lo fece per non assumersi direttamente il merito della vittoria, poiché molti generali non vedevano di buon occhio il successo di un generale di umili origini e non appartenente a un clan samurai. Secondo altri Hideyoshi intendeva mettere Nobunaga in una posizione critica in modo da poterne trarre un vantaggio personale.

In ogni caso, Nobunaga lasciò i preparativi per l'invasione di Shikoku a Niwa Nagahide e partì con Akechi Mitsuhide per raggiungere Hideyoshi. Lungo il tragitto, Nobunaga e i suoi uomini sostarono nel tempio Honnō-ji a Kyōto. Qui Nobunaga, essendo al centro del suo dominio e ritenendosi al sicuro, si lasciò scortare solo da pochi servitori e guardie di fiducia. Inaspettatamente, Akechi Mitsuhide dispose i suoi uomini intorno al tempio in un tentativo di colpo di Stato. Nella schermaglia che seguì, Nobunaga perse e si ritirò all'interno del tempio. Mitsuhide, applicando la tecnica che Nobunaga aveva tante volte usato, appiccò fuoco al tempio.

Oda Nobunaga e la leggenda della sua morte

Non si sa cosa accadde a Nobunaga nelle sue ultime ore di vita. Probabilmente lui e il suo attendente Mori Ranmaru compirono seppuku mentre il tempio bruciava. I suoi resti non furono mai ritrovati tra le macerie del tempio, dando adito a una vasta gamma di leggende popolari.

Immediatamente dopo il colpo di Stato, gli uomini di Mitsuhide attaccarono il castello Nijō, dove costrinsero l'erede di Nobunaga, Nobutada, a compiere seppuku a sua volta.

Per undici giorni Mitsuhide incontrò vari esponenti del clan Oda e della corte imperiale per essere nominato successore di Nobunaga invano. Hideyoshi, appena ricevuta la notizia, siglò una tregua con il clan Mori. Successivamente raggiunse e uccise Mitsuhide nella battaglia di Yamazaki dopo soli 11 giorni dalla morte di Nobunaga.

Oda Nobunaga, il capo del clan

Nobunaga non accettò mai nessuno dei titoli che gli furono offerti. Rimase sempre solo il capo del clan Oda e il daimyō di Owari. Ciò nonostante, la sua autorità gli permise di introdurre importanti cambiamenti nel Paese

Una delle novità più importanti del periodo Azuchi-Momoyama fu la razionalizzazione delle famiglie samurai. Nel periodo Muromachi infatti le numerose guerre combattute avevano spinto i clan ad accettare nei loro eserciti chiunque fosse abile nel combattimento. Durante l'epoca Sengoku praticamente ogni giapponese maschio adulto apparteneva ad almeno una organizzazione militare.

Dal 1576 Nobunaga cominciò a confiscare le armi ai contadini nei territori da lui controllati. In questo modo ridusse così il rischio di rivolte e il numero di combattenti da lui non direttamente controllabili. Il suo successore Toyotomi Hideyoshi, nonostante fosse originario da una famiglia di contadini, completò l'opera. Egli distinse per legge la casta samurai. L'accesso a questa casta poteva così avvenire solo per via ereditaria vietando a tutti i non-samurai il porto d'armi. Le famiglie samurai che si erano opposte a Nobunaga prima, e a Hideyoshi e Ieyasu poi, furono dichiarate illegittime. I loro componenti divennero rōnin oppure civili.

Il piano militare di Oda Nobunaga

Sul piano militare, Nobunaga portò il suo esercito al livello tecnologico di quelli europei. Impiegò per primo su larga scala lance, armi da fuoco, navi corazzate, e fortificazioni all'altezza delle guerre di massa del periodo. Alcune fonti, inoltre, gli attribuiscono l'ideazione della formazione a più linee da parte delle truppe dotate di archibugi. In questo modo era capace di garantire un fuoco continuo e quindi un maggiore impatto sul nemico. Tale tattica, utilizzata per la prima volta nel 1575 durante la Battaglia di Nagashino, sarebbe infatti comparsa in Europa solo nel 1590. Nobunaga fece per primo un uso massiccio di armi europee per la sua campagna militare. Lui apportò un cambiamento radicale alle ormai antiquate tattiche belliche impiegate dagli eserciti giapponesi.

Le sue guerre sono però ricordate soprattutto per la loro violenza e per la spietatezza. A questo si unisce la pratica di bruciare vivi i nemici, che Nobunaga usava come monito per i suoi oppositori.

Nobunaga puntò sulla specializzazione e sulla professionalizzazione del suo esercito. Assegnò gli incarichi e le promozioni su base strettamente meritocratica, ignorando quasi completamente le regole di nobiltà e relazioni familiari. L'ascesa di Hideyoshi, che da figlio di contadini riuscì a essere riconosciuto erede di Nobunaga, ne è l'esempio lampante.

Ai daimyō sconfitti espropriò le terre ridistribuite poi tra i propri vassalli non in base alla dimensione, ma alla produzione di riso. Con qualche modifica, il sistema organizzativo di Nobunaga venne esteso a tutto il Paese con l'inizio dello shogunato Tokugawa.

Il piano economico di Oda Nobunaga

Sul piano economico, Oda Nobunaga dimostrò grande competenza, sviluppando i castelli come perno dell'economia locale. In questo modo favorì la migrazione da un'economia agricola a una di tipo manifatturiero. Costruì strade tra i castelli, per agevolare i traffici commerciali e lo spostamento degli eserciti. Uniformò le unità di misura. Potenziò i traffici internazionali, oltre che con Cina e Corea anche con i nanban ("barbari meridionali", termine che copre Filippine, Siam e Indonesia, ma anche l'Europa). Istituì inoltre le rakuichi rakuza, per favorire l'apertura di unioni, associazioni e gilde, proibendo i monopoli che Nobunaga considerava un ostacolo al commercio. Sviluppò anche leggi che prevedevano casi di esenzione fiscale e regolamentò la contrazione di debiti.

Oda Nobunaga e le opere

Grazie alla ricchezza accumulata nel tempo, Oda Nobunaga finanziò varie forme d'arte, e fece costruire meravigliosi giardini e castelli. Il suo castello di Azuchi sulle sponde del lago Biwa è descritto dai contemporanei come uno dei più belli della storia. Coperto d'oro e statue all'esterno e decorato all'interno con paraventi, porte scorrevoli, dipinti sui muri e sui soffitti, soprattutto ad opera di Kanō Eitoku. In questo periodo, il maestro di cerimonie di Nobunaga, Sen no Rikyu codificò le regole del cha no yu, la cerimonia del tè. Nobunaga rese questa cerimonia molto popolare e la usò per discutere di politica e affari. Sotto il suo governo comparvero anche i primi esempi di kabuki, che si sviluppò organicamente nel più pacifico periodo Edo.

Oda Nobunaga e la cultura europea

Nobunaga si dimostrò molto interessato alla cultura europea, tanto che collezionò opere d'arte, armi e armature occidentali. È considerato uno tra i primi giapponesi ad aver indossato abiti europei, Nonostante non fosse religioso sostenne i missionari gesuiti in Giappone come mossa politica contro i monaci buddisti. Sotto il suo governo, il 15 agosto 1576, fu costruita la prima chiesa cristiana in Giappone.

Secondo delle fonti Oda Nobunaga e l'intero clan Oda erano discendenti di entrambi i clan Fujiwara e Taira. La sua discendenza può essere direttamente ricondotta al suo bis-bis-nonno Oda Hisanaga, seguito da Oda Toshisada, Oda Nobusada, Oda Nobuhide, e Nobunaga stesso.

Oda Nobunaga oggi

Nobunaga compare frequentemente nella narrativa e continua a essere descritto in molti anime, manga, videogiochi e film. Generalmente viene descritto come di natura malvagia o anche demoniaca, sebbene alcune opere lo ritraggano in una luce più positiva. Quest'ultimo tipo di opere include il film di Akira Kurosawa Kagemusha - L'ombra del guerriero. Qui il personaggio di Nobunaga è energico, atletico e rispettoso dei suoi nemici. In Goemon viene descritto come un maestro di Ishikawa Goemon. Nobunaga è anche un protagonista del racconto storico Taiko Ki di Eiji Yoshikawa. Qui è un lord fermo ma benevolente. Viene descritto in maniera eroica anche in alcuni videogiochi come Kessen III, Ninja Gaiden 2 e la serie Warriors Orochi. In Hunter × Hunter uno dei membri della Brigata Fantasma è un samurai, che porta il nome di Nobunaga Hazama.

Oda Nobunaga nelle serie TV e videogiochi

In contrasto nella serie di romanzi e anime Yōtōden è descritto letteralmente come un demone e un signore della guerra affamato di conquista. Nel romanzo The Samurai's Tale di Erik Christian Haugaard, è un antagonista "noto per la sua crudeltà spietata". È descritto come malvagio o megalomaniaco in alcune serie manga e anime inclusi Samurai Deeper Kyo e Flame of Recca.

Nobunaga è descritto come malvagio, assetato di sangue, e/o demonico in molti videogiochi come Ninja Master's, Sengoku, Inindo: Way of the Ninja ed Atlantica Online, e nelle serie di videogiochi Onimusha, Samurai Warriors, Sengoku Basara (e il suo adattamento come anime) e in Soulcalibur. Viene anche citato in Detective Conan in un caso di Osaka (episodio 283-285 dell'anime).

Ci sono anche numerosi esempi di sue descrizioni in un contesto più neutrale o storico. Queste si trovano specialmente nei taiga drama (serie storiche romanzate) sulla televisione giapponese. Oda Nobunaga compare anche nella serie manga Tail of the Moon, Kacchu no Senshi Gamu e nel romanzo storico di Tsuji Kunio The Signore: Shogun of the Warring States. Rappresentazioni storiche nei videogiochi (principalmente in giochi strategici occidentali) includono Shogun: Total War, Total War: Shogun 2, Throne of Darkness, "DomiNations", Ninja Commando e la serie Nobunaga's Ambition, così come Civilization V e Age of Empires II: The Conquerors e Sengoku Basara.

Oda Nobunaga è stato tra l’altro interpretato dal cantante attore Giapponese GACKT nel live action Sengoku Basara -Moonlight Party a- tratto dal videogame Sengoku Basara, andato in onda nel 2012.

Lo stesso GACKT ha fornito la sigla finale del live action Sengoku Basara -Moonlight Party- con la canzone HAKURO, nel cui video ci sono immagini sue vestito da Oda Nobunaga, ecco una preview del MV:

https://www.youtube.com/watch?v=-HmJ9urodNs

Japan Tradition: Hadaka Matsuri

Hadaka Matsuri

Sebbene oggi giorno la nudità non rappresenti quasi più una vergogna, da questa parte del mondo e non solo, essa rientra spesso nella categoria di quegli argomenti comunemente considerati pruriginosi.

La nudità incuriosisce, talvolta ci turba, e senz'altro stuzzica le fantasie di ognuno di noi.

Il Paese del Sol Levante è terra ricca di abitudini e tradizioni che spesso entrano in contrasto tra di loro. Prendiamo per esempio l'ossessione per le buone maniere, l'estrema riservatezza, il gran senso del pudore e i quartieri dediti alle trasgressioni notturne e ai divertimenti senza fine. Tuttavia in questo paese trovano posto anche i festival dedicati alla nudità. Non c’è migliore occasione per "mettere a nudo se stessi", se non durante l'Hadaka Matsuri.

Prima di entrare nel vivo di questa celebrazione, farei un passo indietro. Nella lingua giapponese, il termine matsuri indica una festa tradizionale. Questo nella loro cultura coincide con un evento che attira nelle strade e nei parchi centinaia di persone.

Le Origini

Molti di questi festival hanno avuto origine dalle feste tradizionali cinesi. Esse tuttavia sono andate scomparendo con gli anni, mischiandosi o venendo rimpiazzate dalle tipiche usanze giapponesi. Infatti in Giappone, il concetto di festa o celebrazione, deriva dal profondo legame che questo popolo ha con la natura, riconducibile anche alla religione tradizionale del Paese, lo Shintoismo.

L’Hadaka Matsuri letteralmente significa "festa dell'uomo nudo". Durante questa celebrazione i circa 9.000 partecipanti, solamente uomini, indossano unicamente il perizoma tradizionale giapponese, il fundoshi, e per chi lo desidera, anche il kimono. Ma non solo, tra i partecipanti, c'è chi sceglie anche di non indossare nulla.

Questa festa ha luogo in diverse zone del Giappone. La più importante è quella di Okayama (sede originaria dell'evento), sull’isola di Honshu. Essa si svolge nel Tempio Saidai-ji, infatti il nome completo della festa è "Saidaiji Eyo Hadaka Matsuri". Trattandosi di un evento di tipo religioso è assolutamente vietato bere o portare alcool. Inoltre, gli uomini che hanno dei tatuaggi possono partecipare, ma solo a patto che li coprano con del nastro.

L'Hadaka Matsuri ha origini lontanissime. Si dice che risalga al 767 d.C., quando i fedeli gareggiavano per ricevere talismani fatti di carta, i go-o, gettati da un sacerdote.

Hadaka Matsuri e la nudità

Secondo alcune testimonianze, si dice che coloro che riuscivano ad ottenere questi talismani avrebbero goduto di un anno di fortuna.

Inoltre, la credenza collettiva vedeva la nudità in grado di assorbire mali e sfortune. Infatti colui che riusciva ad ottenere il talismano, veniva proclamato Uomo Nudo o Uomo dello Spirito (shin-otoko). Tutti coloro che volevano liberarsi della propria sfortuna cercavano di toccarlo.

Ma ancora oggi, essendo in tantissimi uomini a prendere parte alla gara, non è affatto semplice per loro riuscire a "toccare" il più fortunato. Anche per i partecipanti più assidui possono essere necessari molti anni prima di riuscire ad avere un contatto con il suddetto.

Con il passare del tempo, i sacerdoti si resero conto che i go-o, essendo realizzati in carta, avevano vita breve. Infatti, molto spesso finivano per essere distrutti proprio durante la calca per accaparrarne uno. Successivamente furono sostituiti con dei bastoni di legno usati ancora oggi e preparati dagli stessi sacerdoti con l'aiuto di strumenti manuali.

Ed ecco come la nudità si tramuta in sacra tradizione.

La tradizione

Dopo aver vissuto alcuni giorni in isolamento in veglia e in preghiera, i giovani partecipanti con indosso solo il fundoshi, si dirigono verso il Tempio. Essi corrono, mentre vengono investiti da getti di acqua ghiacciata. Giunti nel Tempio, devono riuscire ad afferrare uno dei bastoni di legno, gli shingi. Questi vengono gettati dai sacerdoti che si trovano nella parte alta del Tempio. Alle ore 22:00, per rendere la prova ancora più ardua e di difficile realizzazione, questi talismani vengono lanciati a luci spente o quasi. Una volta agguantato il bastone, il primo che riesce ad infilarlo in posizione verticale in una scatola di legno colma di riso, viene proclamato shin-otoko. Il vincitore viene benedetto con un anno di felicità e fortuna, oltre che ottenere un premio in denaro.

Oltre agli shingi, i sacerdoti gettano anche 100 rami di salice, e chiunque riesca ad afferrarli avrà fortuna nell’anno futuro.

Meno fortunato, succede anche che durante la calca avvengano incidenti. Nel migliore dei casi si tratta "solamente" di ematomi, nasi e labbra rotti. È per questo motivo che i sacerdoti chiedono sempre di annotare sul fundoshi (o su un pezzetto di carta da inserire al suo interno) tutte le informazioni utili, come ad esempio: nome, cognome, indirizzo e gruppo sanguigno.

Fotografo : Kurt Gledhill

Japan Tradition: Seijin Shiki

Seijin Shiki

Seijin Shiki anche conosciuta come Seijin no Hi (成人の日) è il giorno della Maggiore età. Questa è una festa giapponese che si tiene ogni anno il secondo lunedì di gennaio. Lo scopo di questo giorno è di congratulare ed incoraggiare tutti coloro che hanno compiuto il ventesimo anno di età, l'età della maturità (二十歳 hatachi), nell'anno passato.

In questo giorno, molto giovani giapponesi celebrano con una cerimonia per il Giorno della Maggiore età, il Seijin-Shiki (成人式). Le feste per questa giornata sono spesso tenute negli uffici della prefettura e in locali. Tuttavia, molte persone fanno delle feste con la famiglia e gli amici successivamente. E' anche comune vedere questi giovani camminare per strada indossando i vestiti tradizionali.

Shinjin Shiki, la cerimonia per la Maggiore Età, data indietro al 714 in Giappone. In questo anno, un giovane principe ha acquisito nuovi vestiti e acconciatura per marcare il passaggio all'età adulta. Tuttavia, questa festa è stata stabilita per la prima volta nel 1948 e si celebrava ogni 15 gennaio. Più tardi nel 2000, la data per il Seijin Shiki è cambiata ed ora si celebra il secondo lunedì di gennaio.

Solo coloro che hanno compiuto il ventesimo compleanno prima dell'ultima Festa della maggiore età o prima di quella attuale può unirsi ai festeggiamenti.

Seijin Shiki celebrations

Sijin Shiki segna l'età della maturità, che include l'espansione dei diritti ma anche l'aumento delle responsabilità previste. Di solito, gli ufficiali governativi fanno dei discorso e la famiglia e gli amici fanno dei piccoli regali ai nuovi adulti.

Le donne solitamente celebrano indossando furisode e sandali zōri che possono comprare, prendere in prestito da un parente o affittare per l'occasione. Anche gli uomini indossano vestiti tradizionali, come kimono scuri con hakama, ma oggi è anche comune vedere uomini che indossano giacca e cravatta.

Dopo la cerimonia formale, spesso escono in gruppi per festeggiare e bere con gli amici.

Photo credit: Google images

Japanese Traditions: Ōmisoka - New year's traditions

Japanese Traditions: Ōmisoka - Nuovo Anno

Shogatsu (o Oshogatsu) è il nuovo anno per il popolo del sol levante.

Nel periodo Meiji, questa data coincideva con il calendario lunare cinese. Durante la restaurazione dello stesso periodo, anche il Giappone ha adottato il calendario Gregoriano. Il 1° gennaio diventa quindi il giorno festivo che tutti conosciamo.

Per noi occidentali è quasi impossibile pensare di poter racchiudere 365 giorni in un solo momento. Aprire gli occhi di fronte allo spettacolo dell'Hatsuhinode (il sorgere del primo sole del nuovo anno) è di buon auspicio. E' anche la rappresentanza dell'anno che sta per cominciare.

Tutto però ha inizio dal 28 dicembre quando si cominciano i preparativi per il capodanno. Durante i giorni dello Shougatsu Sanganichi, solo i servizi primari sono attivi. I giapponesi si dedicano allo Susuharai, la pulizia della casa da cima a fondo per eliminare tutte le tracce negative del passato. Sugli ingressi vengono appesi i Kadomatsu (rami di pino) e lo Shimenawa (corda di paglia con strisce di carta colorata) per tenere lontani gli spiriti maligni.

Le poste giapponesi sono attive per recapitare le cartoline augurali che devono raggiungere amici e parenti entro capodanno, le nengajou (年賀状).

Tutto è pronto per trascorrere il proprio tempo con la famiglia ed il 31 dicembre, ha inizio l'Ōmisoka (letteralmente la vigilia di Capodanno, l'ultimo giorno dell'anno). Attorno alle 22:30 inizia il Joya no Kane, i rintocchi della Tsurigane (la campana del tempio). Sono molto lenti, perchè il suono del precedente rintocco deve spegnersi prima dell'inizio del successivo. Proseguono fino a mezzanotte per un totale di 108 rintocchi. Essi permetteranno - a chi li ascolta tutti - di purificarsi per affrontare un nuovo capitolo tutto da scrivere.

I cibi tradizionali

In questa notte si mangia il toshikoshi soba (年越しそば), cioè vermicelli fatti con grano saraceno, uova e brodo caldo. La lunghezza dei vermicelli sono auspicio di una vita lunga. La loro digeribilità indica la pulizia interiore e la facilità con cui si tagliano simboleggia l'eliminazione di tutte le cose brutte nel passato.

Il giorno seguente, avviene la prima visita al santuario, l'HATSUMOUDE (初詣). Pregare per la salute dei propri familiari e la loro felicità è lo spirito giusto per affrontare il nuovo inizio. Inoltre i bambini giapponesi ricevono una piccola busta decorata, bukuro (袋), nella quale vi sono riposti dei soldi (otoshidama, お年玉).

Famiglia e festa sono legati insieme anche dal cibo. Sulle tavole fanno capolino i osechi-ryouri (お節料理) , i piatti speciali della tradizione come le alghe kombu ( 昆布), i kamaboko (蒲鉾, torte di pesce). E poi anche il kurikinton (栗きんとん, purè di patate dolci con castagne), il kinpiragobo (金平牛蒡, radici di bardana bollite). I più amati e conosciuti Kuro-mame (黒豆, fiagioli di soia neri dolci) e non mancano sushi e sashimi. Tutte le leccornie presenti fanno sì che esista anche il giorno del “riposo dello stomaco”, il 7° giorno di gennaio, il jinjitsu (人日), in cui si mangia il nanakusa-gayu (七草粥, la minestra delle sette erbe a base di riso).

Se avete mai avuto la possibilità di trovarvi in Giappone durante l'Ōmisoka, raccontatecelo nei commenti oppure sulla nostra pagina facebook.

Image source: Google