Japanese Culture: Geisha & Maiko

Maiko e Geisha: Artiste danzanti.

photo credit: metmuseum.org

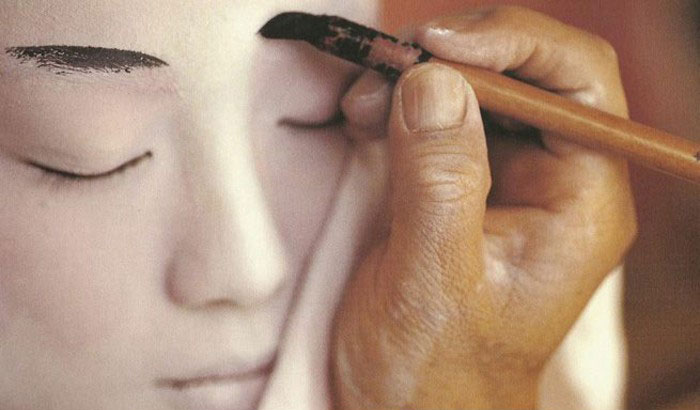

La figura artistica più rappresentativa ma al contempo misteriosa del “Sol levante” è la Geisha (芸者 “Persona d’arte”).

Spesso viene confusa con la Maiko (舞妓 “Fanciulla danzante”) che è l’apprendista a questa professione. Per diventare una Geisha si deve fare una lunga gavetta e frequentare scuole apposite. Qui si impara a danzare, cantare e nell’uso del Shamisen (三味線 “Tre corde” tipico strumento musicale). Per quanto riguarda l’intrattenimento con il pubblico, la Maiko impara tutto accompagnando una Geisha in giro per le case da tè. Il rapporto che c’è tra Maiko e Geisha è una “sorellanza” vera e propria. Le due si chiameranno rispettivamente imoto-san "sorella minore" e onee-san “sorella maggiore". Il legame è cosi stretto che il nome d’arte per la futura Geisha viene deciso dalla “sorella maggiore” e lo porterà per tutta la carriera artistica.

photo credit: freshdesignpedia.com

I kimono dai colori sgargianti col passare del tempo tenderanno a diventare scuri. Le Nihongami, pettinature risalenti al periodo Edo, sono molto complicate sia da fare che da mantenere. Esse vengono ornate dai Kanzashi, spilloni decorativi che variano a seconda delle stagioni (Es. fiori durante la primavera, colombe a capodanno). Queste diventeranno più sobrie ed il trucco eccessivo con piccole labbra color carminio che risaltano su una maschera nivea sarà sostituito per un risultato più naturale. Il piccolo vezzo del collo esposto (che nella cultura giapponese è una delle parti più sensuali della donna) da due linee bianche dipinte passeranno a tre.

Nel passato le figlie delle Geisha percorrevano fin dalla prima età questo percorso. Oggi è più comune iniziare l’apprendistato conclusi gli studi universitari. Tuttavia, questa è una professione che si sceglie liberalmente e non per continuare una tradizione familiare. C’è da dire che questa comunità tutta al femminile con tradizioni rigide e una forte etica morale tiene molto a celare il loro segreto secolare.

“L’arte di essere donna”

photo credit: Pinterest

Solitamente, nel nostro immaginario vediamo la Geisha come donna ricca di fascino ma succube, devota al proprio uomo in ogni più piccolo capriccio. Tuttavia questo è un errore poiché nel passato furono le prime donne con piena autonomia della società Nipponica.

Tutto iniziò con i Taikomochi (太鼓持), giullari che intrattenevano con acrobazie e battute umoristiche lo Shōgun (将軍 "comandante dell'esercito") e i Daimyō (大名) la nobiltà feudale.

Benché i Taikomochi erano molto amati per lo spirito goliardico che portavano a corte, questa figura andò man mano sparendo con l’apparizione delle prime Geisha ovviamente dando non poco scalpore ma venendo preferite per i movimenti sensuali e la grazia femminile.

Ma queste donne non erano cortigiane ne prostitute di lusso. Queste ultime nella cultura giapponese sono identificate come Oiran (花魁). Le Geisha erano artiste molto richieste. Le loro specialità includevano danza, canto e musica. Dovevano inoltre essere buone conversatrici e intrattenitrici. Esse esercitavano questa professione nel Okiya (置屋) "case delle geisha" a Kyoto la allora capitale dell’impero.

Durante la seconda metà dell’Ottocento l’isolamento del Giappone durato circa duecento anni terminò. Questo fu il momento in cui l’Europa conobbe un porto nuovo ed esotico.

Assieme a questo, tutto il resto del mondo conobbe anche la figura della Geisha ed il suo fascino. Questo influenzò anche la moda e costume occidentale. Puccini musicò la struggente Madama Butterfly e nell’arte furono muse per i più grandi pittori del tempo. Manet, Monet, Klimt, Renoir e Van Gogh sono solo alcuni dei pittori che hanno provato ad ispirarsi al Giapponismo. Questo è un movimento artistico che offre tributo all’arte Ukiyo-e (浮世絵 "immagine del mondo fluttuante"). Ma non solo, anche alle stampe dei grandi maestri Katsushika Hokusai (La grande onda di Kanagawa) e Kitagawa Utamaro. Quest’ultimo è famoso per le bellissime stampe dedicate alle donne. Più questo movimento artistico prendeva in patria, più le stampe ukiyo-e diventavano famose e richieste in occidente.

photo credit: makeuppix.com

“Mogli del crepuscolo”

Durante la Seconda Guerra mondiale con l’approdo degli Americani la figura della Geisha venne distorta. Ad essa fu attribuito un ruolo da prostituta poiché le giovani che davano conforto ai soldati erano chiamate “Geisha Girls”. Questo causò un’idea anti-femminista e sbagliata di queste donne.

Per le regole rigide di questo lavoro difficilmente la Geisha nel passato poteva concedersi l’amore. Poteva avere come compagno solo il suo Danna (旦那). In giapponese vuol dire padrone ma era più simile ad un marito che la Geisha poteva concedersi. Egli si prendeva cura della sua protetta finanziando le sue esibizioni e talvolta cancellando il debito che la giovane aveva con l’okiya per le spese scolastiche. Era quasi sempre il Danna che sceglieva la sua Geisha non il contrario. Nonostante questo, a lungo andare non era insolito che tra i due nascesse l’amore.

Ma per fortuna i tempi sono cambiati. Oggi le Geisha possono amare liberalmente, ma ovviamente concludendo l’attività con il matrimonio. È consuetudine che le ex Geisha diventino insegnanti di danza.

still dal film "Memorie di una Geisha"

Il numero delle Geisha è in netta diminuzione ed è un lavoro per lo più fine al turismo. Infatti, il loro pubblico oggi non solo è maschile ma anche femminile.

Ricordiamo le meravigliose parole di Arthur Golden che con il suo Best Seller “Memorie di una Geisha” ha creato un meraviglioso quadro. Questo ha permesso di riscoprire questo universo parallelo in bilico nel tempo tra passato e modernità.

“La Geisha è un'artista del mondo che fluttua: canta, danza, vi intrattiene; tutto quello che volete. Il resto è ombra, il resto è segreto.”

Japanese Folklore: Kappa

Kappa ovvero “Il figlio del fiume”

Il Kappa è una simpatica chimera, non si sa bene quale sia il suo aspetto, a tratti umanoide, dalle fattezze magari scimmiesche. Il più delle volte però ha il volto di una tartaruga con un becco giallo. Dalle tartarughe ha preso in prestito anche il guscio e una pelle squamosa dai colori acquatici ma in prevalenza di un bel verde alga. Sulla testa porta una foglia di loto contenete dell’acqua ed è da questa che trae i suoi poteri. Lui è il Kappa (河童) o se volete chiamarlo Kawatarō ( "ragazzo di fiume") o Kawako ("figlio del fiume"), ne sarà felice.

Nato come monito per spaventare i bambini dai pericoli che le acque profonde nascondono, è uno Suijin (水神 "dei acquatici") dello shintoismo. Comunemente però la sua figura è uno dei tanti Yōkai (demoni o fantasmi) del folklore Nipponico.

Per quanto il suo aspetto grottesco può suscitare una certa ironia, non è un tipo con cui scherzare perché è un essere dispettoso e malizioso. Nell’antichità si diceva rapisse i bambini perché ne era ghiotto ma non disdegnava nemmeno le viscere di umano adulto. E’ sempre pronto a fare scherzi di cattivo gusto come alzare le gonne dei kimono delle giovani donne al rubare il raccolto dei contadini.

Anche se dispettoso e magari pericoloso, un buon modo per salvarsi da lui sono le formalità. Ebbene sì, è molto educato anche se pare difficile da credere. Ama le buone maniere e se gli farete fare un profondo inchino verserà la sua acqua magica e lui perderà le energie. È anche un essere pronto a mantenere la parola data e a elargire ricompense.

Se ne trovate uno in difficoltà aiutatelo e versate acqua sulla sua foglia, sarà vostro debitore a vita! Magari volete averlo come amico? Beh, Io non vi ho detto nulla ma i Kappa amano i Cetrioli! Ebbene sì! Offrite ad un Kappa queste fresche verdure e vi donerà la sua amicizia, e chi non vorrebbe un Kappa come amico ai nostri giorni?

Il Kappa vive nei laghi o negli stagni profondi e per questo è un ottimo nuotatore. Ma qui c’è proprio da dire: “kappa no kawa nagare”, "un kappa che si fa portar via dalla corrente" , perché anche i più bravi sbagliano, non demordiamo quindi!

Oggigiorno i Kappa sono meno spaventosi, per certi versi più “Kawaii”e innumerevoli anime ne hanno preso spunto. In “Marmalade boy” i due protagonisti Miki e Yu hanno un Kappa di Pelushe come mascotte; diversi Pokemon sono ispirati a questa figura e “Kappa no Coo to Natsuyasumi” ( Un’estate con coo) parla dell’amicizia tra un bambino dei giorni nostri ed un Kappa alla ricerca di suoi simili.

Anche J.K. Rowling ha parlato di queste creature mitologiche nel suo libro “Animali fantastici: dove trovarli”. E se siete interessati a trovare un vero Kappa, o quanto meno ciò che ne rimane, vorrete recarvi ad Asakusa distretto di Tokyo. All’interno del tempio buddista Sogen-ji se ne possono venerare i resti.

photo credit: manganews, wikipedia, facebook.com/TeaFoxIllustrations

Japanese Culture: Vampire Knight

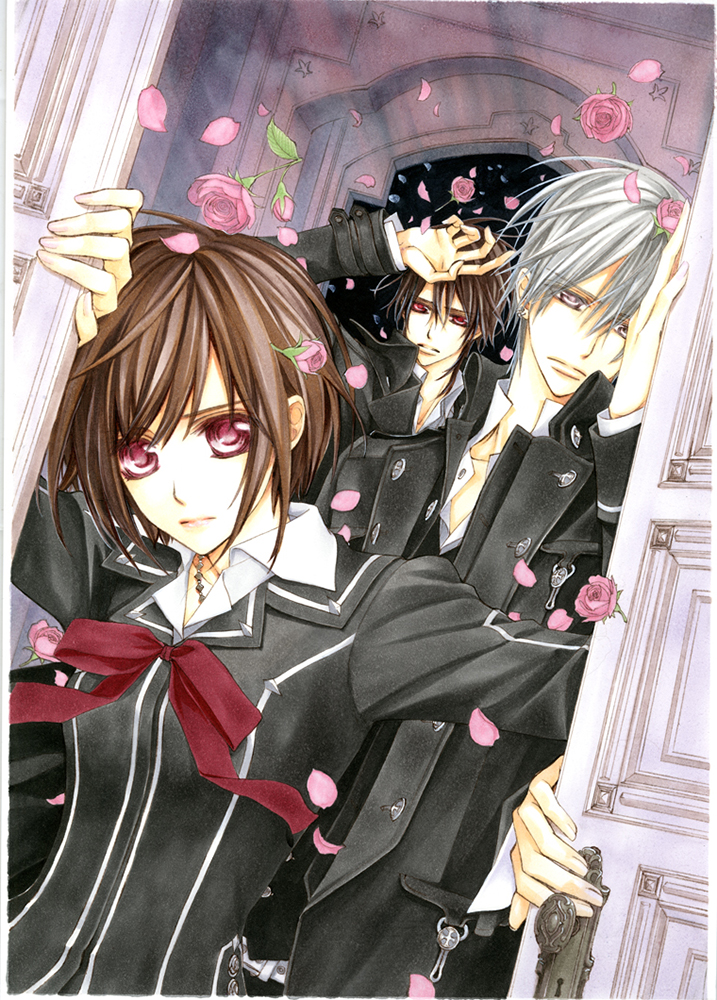

Vampire Knight: Japan's Vampires

Quali sono le creature oscure più affascinanti e temute di sempre? La risposta è semplice e scontata: i Vampiri.

Nell’immaginario comune il vampiro ha origine nell’entroterra europeo, ma forse pochi sanno che c’è una stirpe proveniente addirittura dal Giappone! Parliamo proprio di Vampire Knight.

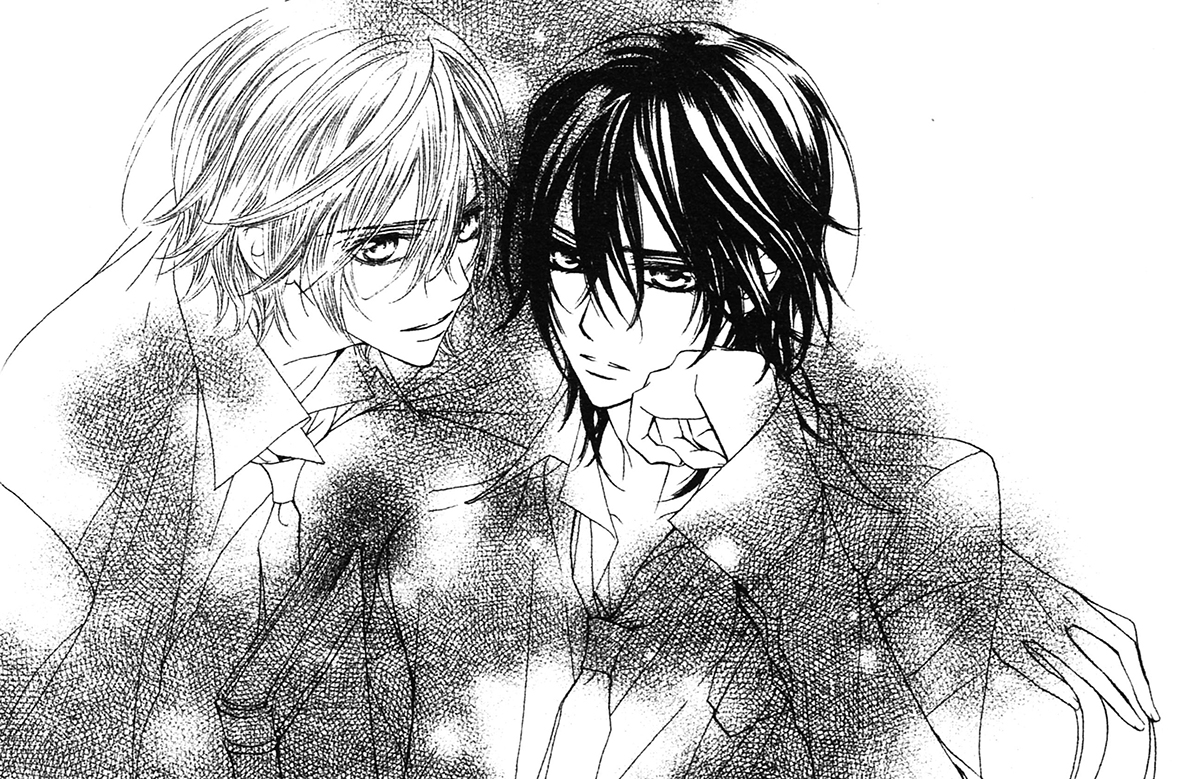

ヴァンパイア騎士 (Vanpaia Naito) è un manga nato dalla penna di Matsuri Hino. Lei è specializzata nel genere shōjo-gothic e ha debuttato nel gennaio del 2015 sul numero di LaLa.

L’autrice ci regala una visione oltremodo romantica dei Vampiri. Splendidi agli occhi umani, si differenziano dai soliti “succhia sangue”. Loro stessi hanno sangue che scorre nelle loro vene, e bere il sangue della persona amata è un gesto di devozione senza eguali che disseterà il vampiro che lo compie.

La Cross Academy

In un mondo oscuro senza tempo né luogo, i protagonisti di Vampire Knight vivono in una prestigiosa scuola privata con un’insolita struttura delle classi. Gli studenti sono infatti divisi fra la Day Class, composta da normali studenti che svolgono le loro lezioni di giorno, e la Night Class, i cui componenti nascondono un segreto. Agli altri appaiono come un’élite di geni, mentre invece sono bellissimi vampiri. Solo tre persone della Day Class sono a conoscenza della verità sulla Night Class: il preside e i due "Guardiani": Yuuki Cross, la protagonista, e Zero Kiryu.

Attorno a loro ruotano, tra gli altri, le figure di Shiki Senri, Hanabusa Aidou e Takuma Ichijo enigmatici e attraenti nobili vampiri legati da forte amicizia, oltre che dall’obbedienza imposta dalla gerarchia, al vampiro Purosangue e capoclasse della Night Class Kaname Kuran.

Da questo incipit si snoda la storia appassionante e ricca di colpi di scena. Le tavole che l’autrice ha sapientemente disegnato hanno un tocco dark attraverso il quale i protagonisti comunicano i tormenti dell’anima e il pathos che vivono giorno dopo giorno.

I Vampiri rappresentati sono creature ammantate di innata sensualità. Proprio come nella migliore tradizione letteraria, anche nei momenti più sanguinosi lo scenario è magicamente avvolto da un alone di fascino ed eleganza. Tutto questo riesce a rendere meno cruento qualunque tipo di scontro.

Tra Amore Eterno e Dannazione

Il tema caratterizzante di Vampire Night è proprio l’Amore Eterno. La lotta interiore dei vari personaggi per conquistare ciò che il loro cuore desidera, la non arresa nemmeno di fronte alle scelte più dolorose.

Su questo piano, la personalità di Kaname è quella più complessa. Autoritario soprattutto verso i suoi compagni della Night Class e spietato contro i suoi nemici. Raramente lo si vede sorridere o lasciarsi andare, ma il suo carattere cambia in presenza di Yuuki. È solo con lei che dimostra tutta la sua dolcezza e il grande senso di protezione di cui è capace. La metafora dell’amore tormentato, quel sentimento che comporta disperazione, dolore e lotta interiore, incarna nella figura di Kaname la determinazione, la forza e la capacità di oltrepassare i limiti pur di raggiungere il proprio obiettivo.

Anime, Drama CD e Novel

Una storia come questa non poteva certo restare solo scritta. Il primo episodio dell’anime di Vampire Knight prodotto dallo Studio Deen, è stato trasmesso su TV Tokyo l’8 aprile 2008. Il successo ha portato il direttore Kiyoko Sayama a lavorare anche sulla seconda serie, Vampire Knight Guilty. Questa è andata in onda il 7 ottobre 2008 ed una terza serie uscita nel 2014. Indimenticabili resteranno per sempre gli opening theme di entrambe le stagioni. Questi sono "Futatsu no Kodō to Akai Tsumi” e "Rinne: Rondo”. Assieme agli ending theme "Still Doll” e "Suna no Oshiro” saranno inseriti nel cd della colonna sonora di 30 tracce composte da Haketa Takefumi.

Come se non bastasse, due Drama CD sono stati rilasciati. Uno è “LaLa Kirameki“ nel Settembre del 2005 e un secondo “Vampire Knight Midnight CD-Pack” reso disponibile esclusivamente attraverso ordinazione.

Inoltre Matsuri Hino in collaborazione con Ayuna Fujisaki, pubblicarono per Hakusensha due Light Novel nel 2008. Entrambe le novel si distaccano dai capitoli del manga, ma raccontano avvenimenti riguardanti alcuni dei personaggi della storia.

Nel novembre del 2008 venne pubblicato anche il Fanbook ufficiale intitolato: “Vampire Knight Fanbook: Cross”. Quest’ultimo regala ulteriori informazioni sui personaggi ed include le immagini dettagliate dello storyboard dell’autrice.

E la storia, non finisce qui…

Foto credit: Google images; Vampire Knight wiki;

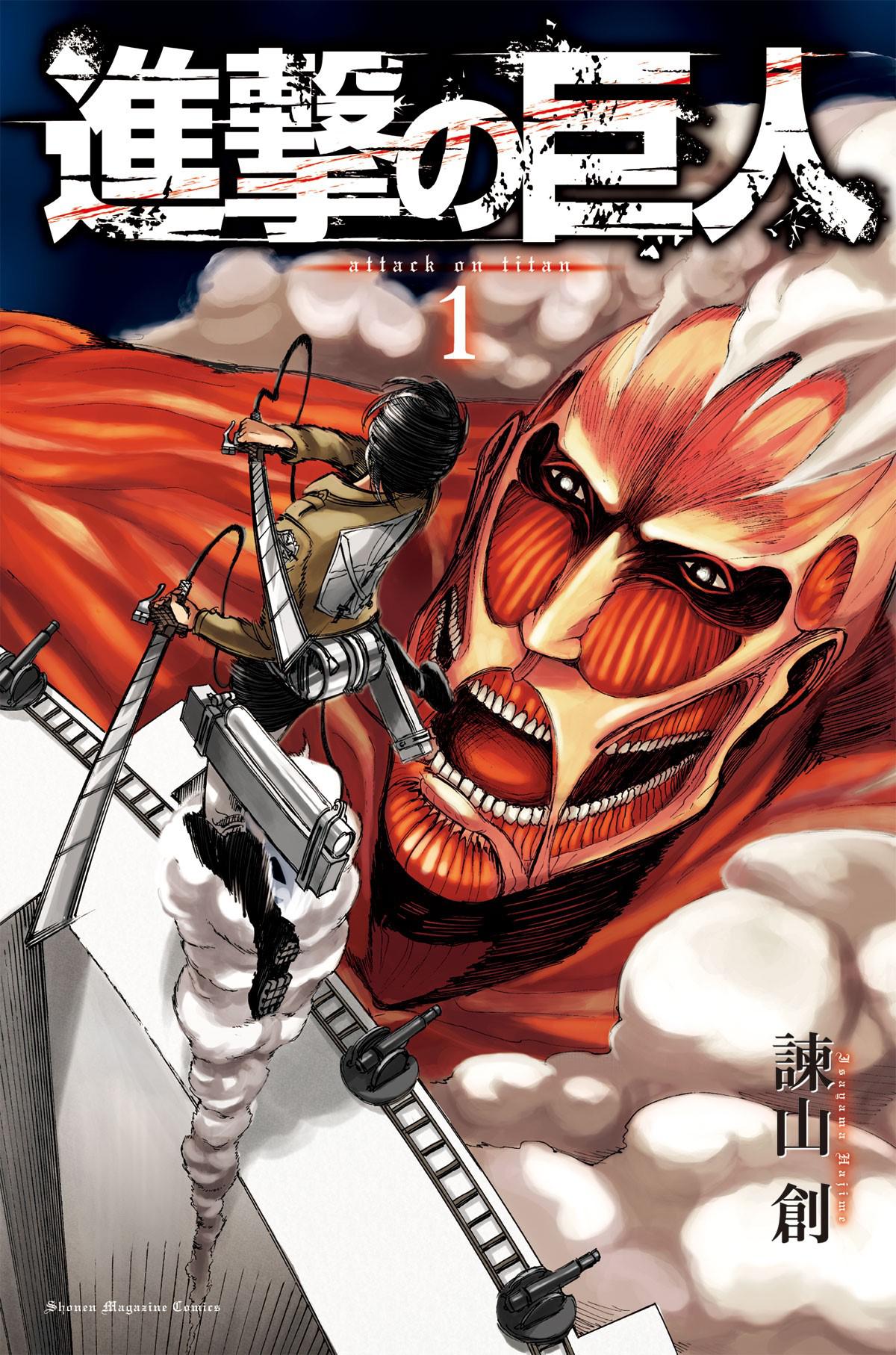

Japanese Culture: Shingeki no Kyojin

SHINGEKI NO KYOJIN – Il manga rivelazione degli ultimi anni

Questa volta parliano di Shingeki no Kyojin (進撃の巨人), meglio conosciuto in italia come "L'attacco dei giganti", vera e propria rivelazione di questi ultimi anni.

Per gli appassionati di anime e manga è diventata una serie shōnen action horror di culto. Ai meno appassionati basti sapere che ha in breve tempo sbaragliato tutte le classifiche giapponesi e mondiali, diventando uno degli anime più visti al mondo. Il manga è secondo per numero di vedite solo a One piece.

Per dare qualche cifra, parliamo di circa 2 milioni di copie vendute per volume, contro i circa 3 milioni di copie di One Piece (vendite giapponesi). La cifra è ancora più sbalorditiva se consideriamo che mentre One piece ha alle spalle anni di pubblicazioni (il primo volume uscì nel lontano agosto 1997). Il primo volume dell'Attacco dei giganti è uscito solo nel settembre 2009. Numeri da far girare la testa insomma che gli sono valsi, tra le altre cose, anche il prestigioso premio Kodansha come miglior manga shōnen, nel 2011.

La trama

Il manga è pubblicato da una delle maggiori case editrici giapponesi, la Kodansha. Al suo attivo ha 21 volumi fino ad ora e nasce dalla penna di Hajime Isayama, che ha ambientato la sua storia in una sorta di Medioevo alternativo.

Tutto ruota attorno al personaggio di Eren Jaegar che vive in un mondo in cui secoli prima l’umanità aveva rischiato lo sterminio totale. I pochi uomini rimasti sopravvivono in un complesso urbano organizzato all’interno di tre mura concentriche alte 50 metri. L’unica difesa tra l’uomo e il mondo esterno popolato da misteriose creature sono appunto i giganti. Queste creature, incredibilmente simili agli esseri umani ma di altezza compresa tra i 3 e i 15 metri, sembrano privi di intelligenza e di uno scopo reale, se non quello di divorare carne umana.

Ma presto un evento porrà fine alla tranquillità durata solo un secolo. Un gigante, alto al punto da superare le mura stesse, appare dal nulla aprendo una breccia nel muro di protezione più esterno. Questo permetterà ai giganti di penetrare e fare strage di vite umane. Eren, vinto il terrore iniziale e il dolore per la perdita della madre, si riprometterà di eliminare ogni singolo gigante esistente, e in questa sua lotta contro l’ignoto non sarà solo.

La serie animata e la fama internazionale

La vera fama di questo manga la si deve proprio alla serie anime uscita nel 2013. Prodotto da Wit Studio in collaborazione con la più famosa Production I.G.

La differenza dal punto di vista visivo rispetto alle tavole originali di Isayama è sorprendente. Curati fin nel più piccolo dettaglio e animati da animazione estremamente realistica, i personaggi si muovono su uno sfondo anch’esso curatissimo e realistico. I realizzatori della serie hanno quindi colmato le lacune stilistiche del mangaka. Tuttavia Isayama ha seguito in prima persona l’intera produzione dando indicazioni su quale fosse il modo migliore per dare corpo alle sue idee.

La colonna sonora altrettanto curata accompagna tutta la narrazione. Non tace mai, non lascia punti vuoti, ma sottolinea invece ogni istante della storia e contribuisce a coinvolgere lo spettatore in un action anime pieno di colpi di scena.

Azione, horror, intrighi politi, fanatismo religioso e lotta per la sopravvivenza fanno da trama. Qui si muovono personaggi ben delineati che, in un crescendo di azione e suspance, ci mostrano tanto la forza quando la fragilità degli esseri umani.

Niente viene lasciato al caso, e anche i personaggi che in apparenza potrebbero sembrare insignificanti svolgeranno invece un ruolo fondamentale. E proprio l’elemento horror sapientemente dosato senza mai scadere nella violenza nuda e cruda alla ricerca del dettaglio più scabroso, rende l’adattamento anime ancora più pregevole e adatto anche a chi non ama particolarmente questo genere.

Le interpretazioni

L’opera si presta a numerose interpretazioni. Qualcuno ci ha voluto vedere anche una sorta di propaganda politica. Ma è l’autore stesso ha darci qualche piccola chiave di lettura svelandoci la genesi dell’opera.

Ad esempio, le 3 mura entro le quali gli esseri umani vivono, sono viste sia come una barriera protettiva che come una prigione soffocante. Questa è stessa sensazione che l’autore ha raccontato di aver provato nascendo in una piccola città della prefettura di Ōita circondata dalle montagne. Non sfugge qui il parallelismo con la società giapponese, da sempre isolazionista e protezionista. O ancora, i giganti stessi rappresentano la paura dello sconosciuto, uno sconosciuto che non solo temiamo ma con il quale è impossibile comunicare.

E’ una storia che a tratti si fa angosciante, quella stessa angoscia e paura così comune anche nella società moderna. Niente è come sembra, ma non per questo i personaggi si fermeranno nella loro ricerca della verità e della libertà.

深い闇を俺は抜け出した。疾風(はやて)みたいに逃げ出した。

Fukai yami wo ore wo nukedashita. Hayate mitai ni nigedashita.

Siamo fuggiti da una spessa oscurità. Siamo sopravvissuti a quello sembrava un uragano.

生きた屍みたいだった俺達は、壁の外へ。

Ikita shikabane mitai datta oretachi wa, kabe no soto e.

Noi, che non sembriamo altro che zombie, andremo oltre queste mura.

また会おうぜ、地図にない場所で。

Mata aou ze, chizu ni nai basho de.

Ci incontreremo di nuovo, in un mondo che non esiste su mappa alcuna.The grate escape dei Cinema staff – Seconda ending

La storia continua

La storia nasconde un segreto che tutt’ora non è stato svelato. Tuttavia, vi interesserà sapere che il manga è entrato ormai nel suo arco finale quindi presto potrebbero venire svelate molte verità interessanti.

In un momento che alcuni definirebbero di stagniazione per l'animazione giapponese, Shingeki no Kyojin ha saputo distinguersi come opera originale e senza precedenti. Isayama ha saputo imporre il suo tratto distintivo e perfettamente riconoscibile. Originalità premiata dal grande successo di pubblico che ha avuto e sta avendo tutt'ora.

Inoltre, un'altra buona notizia per tutti i fan che attendono ormai dal 2013. Dopo numerose smentite, 3 ova, e tanta pazienza, qualche settimana fa è stato confermato che la seconda serie sarà finalmente in onda a partire dal 1 aprile. L'attesa è dunque finita.

Japan History: Oda Nobunaga

Oda Nobunaga

A copy of Oda Nobunaga portrait from the Italian painter Giovanni Nicolao, commissioned probably by Oda Nobunaga himself.

Oda Nobunaga è figlio di Oda Nobuhide che era un daymio (feudatario) della provincia di Owari. Alla morte di suo padre nel 1551, cominciò ad impazzire totalmente allontanandosi dagli alleati del clan Oda, favorendo il fratello Nobuyuki.

Anche se era l'erede di Nobuhide, non era sicuro che potesse succedergli. Il clan Oda era subordinato al kanrei Shiba Yoshimune, a cui faceva capo lo zio di Nobunaga, Nobutomo. Addirittura Nobutomo fece uccidere Yoshimune nel momento in cui cercò di aiutare Nobunaga. Nonostante ciò, egli riuscì ad ottenere l'aiuto da parte di un altro zio, Nobumitsu fino a conquistare il castello di Kiyosu. Qui Nobutomo fu ucciso e qui Nobunaga abitò per i successivi 10 anni.

Oda Nobunaga inoltre, grazie all'alleanza con il clan Imagawa ed il clan Kira, riuscì a mobilitare le proprie armate nella provincia di Mino (1555). Tutto questo per aiutare Saitō Dōsan, campagna che comunque si rivelò fallimentare perché Dōsan fu sconfitto nel 1556 e Yoshihatsu prese il suo posto.

Qualche mese dopo, Nobuyuki, Shibata Katsuie e Hayashi Hidesada, sfidarono Nobunaga per il controllo del clan Oda, perdendo. Furono comunque perdonati grazie alla madre di Nobunaga che intercedette in loro difesa. Nonostante ciò, Nobunaga continuò ad essere sospettoso nei confronti di Nobuyuki, tanto da fingersi malato per invitarlo al suo castello di Kyiosu ed assassinarlo nel 1557.

Dal 1559

Nel 1559 Nobunaga aveva sconfitto ogni tipo di opposizione interna al clan divenendo signore di Owari.

Per un po' ha continuato a stipulare alleanze con altri damiyō grazie al kanrei Shiba Yoshikane. Tuttavia quando li scoprì essere in trattative con i Kira e gli Imagawa nel tentativo di attaccare il clan Oda, entrò in guerra.

Nel 1560 Nobunaga si trovò ad affrontare il grande esercito di Imagawa Yoshimoto. Questa armata era formata da un numero di uomini che oscillava tra i 20.000 ed i 40.000 uomini. Nonostante lui stesse marciando verso Kyōto, con il suo piccolo esercito di 2000 uomini, giocò d'astuzia. Nella famosa battaglia di Okehazawa, approfittò di un violento ed improvviso temporale per attaccare il campo degli Imagawa ed uccidere Yoshimoto, sconvolgendo tutto il paese per la fulminea vittoria. Da quel momento, il nome di Oda Nobunaga divenne famoso in tutto il Giappone ed il clan Matsudaira firmò con lui un'alleanza.

Saitō Yoshitatsu della provincia di Mino, morì nel 1561 e gli succedette il figlio Tatsuoki. Tuttavia egli era troppo giovane ed inesperto per ottenere la fiducia dei suoi vassalli. Nobunaga ovviamente sfruttò la situazione e si trasferì nel suo castello di Komaki per attaccare Mino. Successivamente convinse i vassalli a lasciare il loro incompetente ed inesperto signore. Nobunaga riuscì nel 1567 ad impadronirsi del castello di Inabayama e ad esiliare Tatsuoki. Nobunaga si trasferì nel suo nuovo castello, rinominandolo Gifu. La parola Gifu proveniva dal monte Gi, dalla quale partì la conquista della Cina da parte della dinastia Zhou e da Tenka Fubu. Con questo si fece anche forgiare un sigillo, che significa "una sola insegna militare sotto il cielo". Tutto ciò era un modo per dire che avrebbe voluto tutto il Giappone sotto una sola spada e ricoprire di gloria militare il Giappone.

Dal 1564

Nel 1564, Nobunaga diede sua sorella Oichi in moglie ad Azai Nagasama, garantendosi il supporto del clan Azai. Nel 1568 Ashikaga Yoshiaki, fratello di Yoshiteru, si recò a Gifu per chiedere l'aiuto militare di Nobunaga per spodestare lo shōgun Yoshihide. Nobunaga accettò per ottenere uno shōgun a legittimare le proprie campagne militari e al contempo avere il controllo della capitale Kyōto. Nobunaga riuscì a conquistare tutti i castelli di Rokkaku. Yoshiaki divenne shōgun e offrì a Nobunaga il posto di kanrei, ma questi rifiutò.

Non appena Yoshiaki si accorse di essere manipolato da Nobunaga, cominciò a tramare contro di lui cercando alleati disposti a combatterlo. Grazie all'alleanza con il clan degli Asakura, Yoshiaki entrò in conflitto con gli Oda e riuscì anche ad affliggere loro gravi perdite. Nella battaglia di Anegawa, Nobunaga sconfisse gli eserciti degli Azai e degli Asakura.

Dal 1571

Nel 1571 attaccò il monastero buddhista della scuola Tendai Enryaku-ji. A questo punto attaccò la fortezza di Nagashima uccidendo migliaia di persone.

Takeda Shingen del clan Takeda, nonostante fosse in buoni rapporto con il clan Oda, aveva aderito all'alleanza contro Nobunaga. Nel 1572 marciò verso la capitale, ma morì nel 1573 prima di raggiungerla così Nobunaga sconfisse Yoshiaki e lo esiliò ponendo fine allo shogunato Ashikaga.

Nello stesso anno i clan Azai e Asakura furono definitivamente sconfitti, e suo cognato Azai Nagamasa, dopo avergli rimandato sua sorella Oichi, compì seppuku. L'erede di Shingen, Takeda Katsuyori, fu sconfitto nel 1575 nella battaglia di Nagashino. Qui la fazione Oda-Tokugawa usò per la prima volta gli archibugi comprati dai portoghesi. L'armata di Takeda fu falciata ancor prima di arrivare allo scontro corpo a corpo.

Il Castello Azuchi

Continuando la sua espansione, Nobunaga cominciò a dislocare i suoi generali a controllo delle singole province. Shibata Katsuie e Maeda Toshiie furono inviati a Nord, e Akechi Mitsuhide nella provincia di Tamba. Hashiba Hideyoshi fu invece mandato a Ovest nel 1577 contro il clan Mori. Quest’ultimo sosteneva con approvvigionamenti via mare la fortezza Ikkō di Ishiyama Hongan-ji. Qui l'esercito di Nobunaga gestiva l'assedio da terra da diverso tempo.

Nel 1578, fu completato il nuovo castello di Nobunaga, noto come castello di Azuchi. Impressionante per le sue decorazioni stravaganti, da questo castello prende nome il periodo compreso tra la caduta dello shogunato Ashikaga e la morte di Nobunaga. Questo è oggi noto come periodo Azuchi.

Oda Nobunaga & Uesugi Kenshin

Nel 1577, però, Uesugi Kenshin, il secondo miglior generale del suo tempo dopo Takeda Shingen, aveva deciso di prendere parte ad una seconda alleanza anti-Nobunaga. Il primo scontro avvenne nella battaglia di Tedorigawa, risultando in una decisiva vittoria di Kenshin. Successivamente Uesugi cominciò a preparare la sua marcia su Kyōto. Secondo una tradizione, Nobunaga avrebbe confessato ad un suo ufficiale che se Kenshin fosse arrivato a Kyōto con il suo esercito egli non avrebbe avuto altra scelta che arrendersi e sperare di essere risparmiato. Uesugi Kenshin, però, morì, forse d'infarto, o forse di cancro allo stomaco, mentre si trovava nel suo lavatoio. Secondo fonti dell'epoca la sua salute appariva compromessa già da tempo.

Ormai senza validi rivali, Nobunaga costrinse gli ultimi ribelli Ikkō ad arrendersi nella fortezza di Ishiyama Hongan-ji nel 1580. In questo modo annientò completamente il clan Takeda nel 1582, durante la battaglia di Temmokuzan.

Nobunaga era ormai l'autorità indiscussa nel Paese, e si accingeva a muovere i suoi eserciti contro le province di Echigo e Shikoku.

Il Giappone nel 1582. Le aree viola indicano i territori controllati da Oda nel 1560, e le aree grigie indicano i territori controllati da Oda fino alla sua morte, nel 1582.

Dal 1582

Nel 1582, Hashiba Hideyoshi, uno dei generali più vicini a Nobunaga, invase la provincia di Bitchu, assediando il castello di Takamatsu. Quest'ultimo era vitale per il clan Mori, perché occupava una posizione strategica dalla quale era possibile penetrare con facilità nel loro dominio. Mori Terumoto arrivò con il suo esercito a sostegno del castello di Takamatsu. Le due parti si trovarono in uno stallo. A questo punto Hideyoshi chiese rinforzi a Nobunaga.

È stato osservato che Hideyoshi non aveva realmente bisogno di rinforzi. Tuttavia egli chiese comunque l'aiuto del suo signore. Secondo alcuni lo fece per non assumersi direttamente il merito della vittoria, poiché molti generali non vedevano di buon occhio il successo di un generale di umili origini e non appartenente a un clan samurai. Secondo altri Hideyoshi intendeva mettere Nobunaga in una posizione critica in modo da poterne trarre un vantaggio personale.

In ogni caso, Nobunaga lasciò i preparativi per l'invasione di Shikoku a Niwa Nagahide e partì con Akechi Mitsuhide per raggiungere Hideyoshi. Lungo il tragitto, Nobunaga e i suoi uomini sostarono nel tempio Honnō-ji a Kyōto. Qui Nobunaga, essendo al centro del suo dominio e ritenendosi al sicuro, si lasciò scortare solo da pochi servitori e guardie di fiducia. Inaspettatamente, Akechi Mitsuhide dispose i suoi uomini intorno al tempio in un tentativo di colpo di Stato. Nella schermaglia che seguì, Nobunaga perse e si ritirò all'interno del tempio. Mitsuhide, applicando la tecnica che Nobunaga aveva tante volte usato, appiccò fuoco al tempio.

Oda Nobunaga e la leggenda della sua morte

Non si sa cosa accadde a Nobunaga nelle sue ultime ore di vita. Probabilmente lui e il suo attendente Mori Ranmaru compirono seppuku mentre il tempio bruciava. I suoi resti non furono mai ritrovati tra le macerie del tempio, dando adito a una vasta gamma di leggende popolari.

Immediatamente dopo il colpo di Stato, gli uomini di Mitsuhide attaccarono il castello Nijō, dove costrinsero l'erede di Nobunaga, Nobutada, a compiere seppuku a sua volta.

Per undici giorni Mitsuhide incontrò vari esponenti del clan Oda e della corte imperiale per essere nominato successore di Nobunaga invano. Hideyoshi, appena ricevuta la notizia, siglò una tregua con il clan Mori. Successivamente raggiunse e uccise Mitsuhide nella battaglia di Yamazaki dopo soli 11 giorni dalla morte di Nobunaga.

Oda Nobunaga, il capo del clan

Nobunaga non accettò mai nessuno dei titoli che gli furono offerti. Rimase sempre solo il capo del clan Oda e il daimyō di Owari. Ciò nonostante, la sua autorità gli permise di introdurre importanti cambiamenti nel Paese

Una delle novità più importanti del periodo Azuchi-Momoyama fu la razionalizzazione delle famiglie samurai. Nel periodo Muromachi infatti le numerose guerre combattute avevano spinto i clan ad accettare nei loro eserciti chiunque fosse abile nel combattimento. Durante l'epoca Sengoku praticamente ogni giapponese maschio adulto apparteneva ad almeno una organizzazione militare.

Dal 1576 Nobunaga cominciò a confiscare le armi ai contadini nei territori da lui controllati. In questo modo ridusse così il rischio di rivolte e il numero di combattenti da lui non direttamente controllabili. Il suo successore Toyotomi Hideyoshi, nonostante fosse originario da una famiglia di contadini, completò l'opera. Egli distinse per legge la casta samurai. L'accesso a questa casta poteva così avvenire solo per via ereditaria vietando a tutti i non-samurai il porto d'armi. Le famiglie samurai che si erano opposte a Nobunaga prima, e a Hideyoshi e Ieyasu poi, furono dichiarate illegittime. I loro componenti divennero rōnin oppure civili.

Il piano militare di Oda Nobunaga

Sul piano militare, Nobunaga portò il suo esercito al livello tecnologico di quelli europei. Impiegò per primo su larga scala lance, armi da fuoco, navi corazzate, e fortificazioni all'altezza delle guerre di massa del periodo. Alcune fonti, inoltre, gli attribuiscono l'ideazione della formazione a più linee da parte delle truppe dotate di archibugi. In questo modo era capace di garantire un fuoco continuo e quindi un maggiore impatto sul nemico. Tale tattica, utilizzata per la prima volta nel 1575 durante la Battaglia di Nagashino, sarebbe infatti comparsa in Europa solo nel 1590. Nobunaga fece per primo un uso massiccio di armi europee per la sua campagna militare. Lui apportò un cambiamento radicale alle ormai antiquate tattiche belliche impiegate dagli eserciti giapponesi.

Le sue guerre sono però ricordate soprattutto per la loro violenza e per la spietatezza. A questo si unisce la pratica di bruciare vivi i nemici, che Nobunaga usava come monito per i suoi oppositori.

Nobunaga puntò sulla specializzazione e sulla professionalizzazione del suo esercito. Assegnò gli incarichi e le promozioni su base strettamente meritocratica, ignorando quasi completamente le regole di nobiltà e relazioni familiari. L'ascesa di Hideyoshi, che da figlio di contadini riuscì a essere riconosciuto erede di Nobunaga, ne è l'esempio lampante.

Ai daimyō sconfitti espropriò le terre ridistribuite poi tra i propri vassalli non in base alla dimensione, ma alla produzione di riso. Con qualche modifica, il sistema organizzativo di Nobunaga venne esteso a tutto il Paese con l'inizio dello shogunato Tokugawa.

Il piano economico di Oda Nobunaga

Sul piano economico, Oda Nobunaga dimostrò grande competenza, sviluppando i castelli come perno dell'economia locale. In questo modo favorì la migrazione da un'economia agricola a una di tipo manifatturiero. Costruì strade tra i castelli, per agevolare i traffici commerciali e lo spostamento degli eserciti. Uniformò le unità di misura. Potenziò i traffici internazionali, oltre che con Cina e Corea anche con i nanban ("barbari meridionali", termine che copre Filippine, Siam e Indonesia, ma anche l'Europa). Istituì inoltre le rakuichi rakuza, per favorire l'apertura di unioni, associazioni e gilde, proibendo i monopoli che Nobunaga considerava un ostacolo al commercio. Sviluppò anche leggi che prevedevano casi di esenzione fiscale e regolamentò la contrazione di debiti.

Oda Nobunaga e le opere

Grazie alla ricchezza accumulata nel tempo, Oda Nobunaga finanziò varie forme d'arte, e fece costruire meravigliosi giardini e castelli. Il suo castello di Azuchi sulle sponde del lago Biwa è descritto dai contemporanei come uno dei più belli della storia. Coperto d'oro e statue all'esterno e decorato all'interno con paraventi, porte scorrevoli, dipinti sui muri e sui soffitti, soprattutto ad opera di Kanō Eitoku. In questo periodo, il maestro di cerimonie di Nobunaga, Sen no Rikyu codificò le regole del cha no yu, la cerimonia del tè. Nobunaga rese questa cerimonia molto popolare e la usò per discutere di politica e affari. Sotto il suo governo comparvero anche i primi esempi di kabuki, che si sviluppò organicamente nel più pacifico periodo Edo.

Oda Nobunaga e la cultura europea

Nobunaga si dimostrò molto interessato alla cultura europea, tanto che collezionò opere d'arte, armi e armature occidentali. È considerato uno tra i primi giapponesi ad aver indossato abiti europei, Nonostante non fosse religioso sostenne i missionari gesuiti in Giappone come mossa politica contro i monaci buddisti. Sotto il suo governo, il 15 agosto 1576, fu costruita la prima chiesa cristiana in Giappone.

Secondo delle fonti Oda Nobunaga e l'intero clan Oda erano discendenti di entrambi i clan Fujiwara e Taira. La sua discendenza può essere direttamente ricondotta al suo bis-bis-nonno Oda Hisanaga, seguito da Oda Toshisada, Oda Nobusada, Oda Nobuhide, e Nobunaga stesso.

Oda Nobunaga oggi

Nobunaga compare frequentemente nella narrativa e continua a essere descritto in molti anime, manga, videogiochi e film. Generalmente viene descritto come di natura malvagia o anche demoniaca, sebbene alcune opere lo ritraggano in una luce più positiva. Quest'ultimo tipo di opere include il film di Akira Kurosawa Kagemusha - L'ombra del guerriero. Qui il personaggio di Nobunaga è energico, atletico e rispettoso dei suoi nemici. In Goemon viene descritto come un maestro di Ishikawa Goemon. Nobunaga è anche un protagonista del racconto storico Taiko Ki di Eiji Yoshikawa. Qui è un lord fermo ma benevolente. Viene descritto in maniera eroica anche in alcuni videogiochi come Kessen III, Ninja Gaiden 2 e la serie Warriors Orochi. In Hunter × Hunter uno dei membri della Brigata Fantasma è un samurai, che porta il nome di Nobunaga Hazama.

Oda Nobunaga nelle serie TV e videogiochi

In contrasto nella serie di romanzi e anime Yōtōden è descritto letteralmente come un demone e un signore della guerra affamato di conquista. Nel romanzo The Samurai's Tale di Erik Christian Haugaard, è un antagonista "noto per la sua crudeltà spietata". È descritto come malvagio o megalomaniaco in alcune serie manga e anime inclusi Samurai Deeper Kyo e Flame of Recca.

Nobunaga è descritto come malvagio, assetato di sangue, e/o demonico in molti videogiochi come Ninja Master's, Sengoku, Inindo: Way of the Ninja ed Atlantica Online, e nelle serie di videogiochi Onimusha, Samurai Warriors, Sengoku Basara (e il suo adattamento come anime) e in Soulcalibur. Viene anche citato in Detective Conan in un caso di Osaka (episodio 283-285 dell'anime).

Ci sono anche numerosi esempi di sue descrizioni in un contesto più neutrale o storico. Queste si trovano specialmente nei taiga drama (serie storiche romanzate) sulla televisione giapponese. Oda Nobunaga compare anche nella serie manga Tail of the Moon, Kacchu no Senshi Gamu e nel romanzo storico di Tsuji Kunio The Signore: Shogun of the Warring States. Rappresentazioni storiche nei videogiochi (principalmente in giochi strategici occidentali) includono Shogun: Total War, Total War: Shogun 2, Throne of Darkness, "DomiNations", Ninja Commando e la serie Nobunaga's Ambition, così come Civilization V e Age of Empires II: The Conquerors e Sengoku Basara.

Oda Nobunaga è stato tra l’altro interpretato dal cantante attore Giapponese GACKT nel live action Sengoku Basara -Moonlight Party a- tratto dal videogame Sengoku Basara, andato in onda nel 2012.

Lo stesso GACKT ha fornito la sigla finale del live action Sengoku Basara -Moonlight Party- con la canzone HAKURO, nel cui video ci sono immagini sue vestito da Oda Nobunaga, ecco una preview del MV:

https://www.youtube.com/watch?v=-HmJ9urodNs

Japanese Folklore: Pretty Guardian Sailor Moon

Pretty Guardian Sailor Moon

Se vi dico che la sua pettinatura è diventata celebre in tutto il mondo per i biondi codini incorniciati da due teneri Odango (lett. polpetta) sapete di chi sto parlando? No? Non vi dice nulla che il suo outfit sia un misto tra una divisa scolastica e una marinara? No, questo è impossibile perché lei è Usagi Tsukino.

Universalmente nota come Sailor Moon la guerriera che veste alla marinara e che protegge la terra da alieni cattivi sparsi per la galassia. Paladina per i bambini degli anni novanta e co-ambasciatrice del Giappone per i giochi olimpici che si terranno nel 2020.

Nata dalle sublimi tavole di Naoko Takeuchi, agli inizi degli anni novanta divenne da subito un’icona tanto in madre patria quanto all’estero. Ha fatto sognare generazioni con la sua storia d’amore immortale con Tuxedo Kamen. Ha insegnato i valori dell’amicizia con le sue compagne d’avventura le Sailor Senshi, ancora oggi è un mito.

Le Origini

Sailor moon è nata come spin-off di Codename Sailor V. Ebbene sì! la nostra paladina lunare e nata dopo la sua collega Sailor Venus, vero leader delle Sailor. Questo manga è la rappresentazione migliore del genere Majokko (魔女っ子 "streghetta") sottogenere a sua volta del shōjo. La trama tipica delle opere appartenenti a questo genere, parla di una ragazza magica affiancata da un’animale magico. Nel nostro caso abbiamo i gatti Luna, Artemis e Diana. Solitamente la ragazza possiede poteri magici, mescolando amore e fantasia. Tuttavia Sailor Moon è anche la prima versione al femminile del genere Sentai Mono (戦隊モノ "gruppo d'attacco"). Questo è quel genere fumettistico che racchiude tutti quei manga dove troviamo un gruppo di protagonisti pronto ad unirsi per sconfiggere le forze del male.

Non a caso Sailor Moon è per questo e tanti altri motivi, uno degli esempi migliori di Femminismo nei manga.

L’amore non barriere di tempo, spazio o genere.

Sailor Moon non ha solo insegnato i valori dell’amicizia, ma anche dato un forte impatto sull’amore, senza generalizzare per categorie, come molto spesso accade nei manga e nella vita reale.

Sappiamo tutti che la coppia che spicca più nel manga come nell’anime è quella di Sailor Moon e il suo Tuxedo Kamen, un amore che varca il tempo e lo spazio, immortale.

Innamorati anche nella loro vita passata, la Principessa Serenity e il Principe Endymion, prendono il loro nome dalla Dea greca della Luna Selene e il suo amato principe terrestre Endimione. Dal mito alla realtà, innamorati anche nella loro vita odierna come Usagi Tsukino e Mamoru Chiba, ed in futuro come Neo Queen Serenity e King Endymion.

Si potrebbe erroneamente pensare che sia Tuxedo Kamen a salvare la nostra eroina quando è nei guai con le sue rose svolazzanti. Tuttavia è solo grazie all’amore di Sailor Moon che riesce a salvarsi ed insieme a lui tutti noi umani. Perché come disse la Takeuchi “Le ragazze devono essere forti per proteggere l’uomo che amano”.

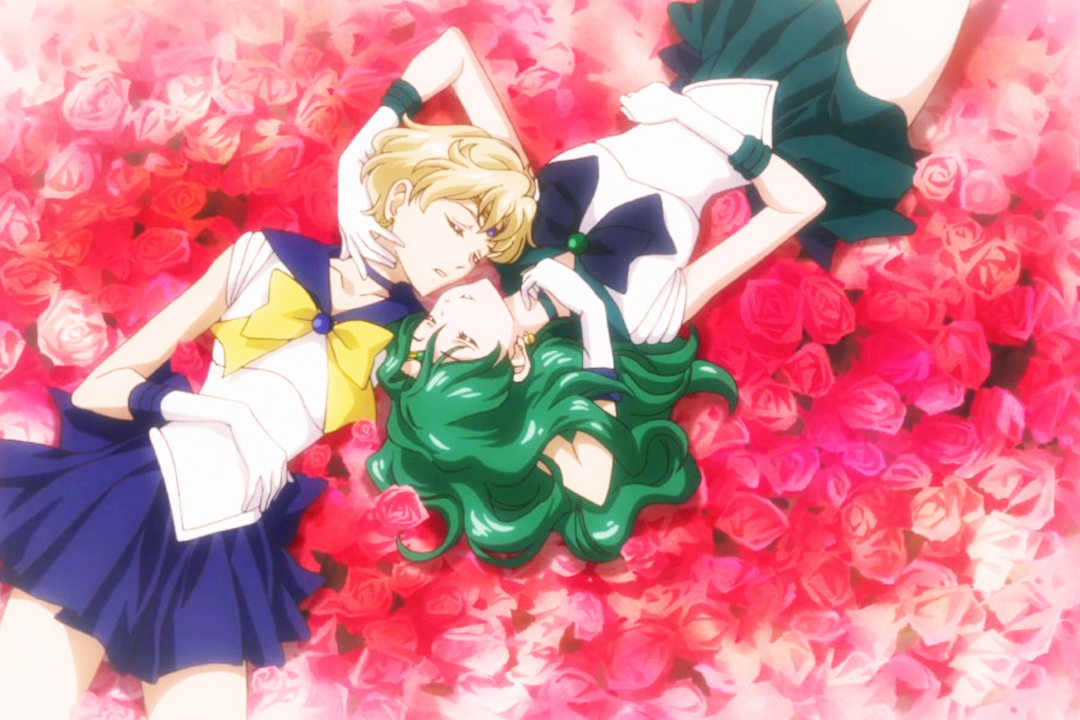

Sailor Moon e i rapporti omosessuali

Sono presenti anche altre relazioni amorose nel manga. La relazione saffica e non nascosta tra l’androgina Sailor Uranus e la sensuale Sailor Neptune. Una relazione velata ma che spicca bene dal terzo atto della saga in poi.

Il rapporto Omosessuale tra due degli emissari del Dark Kingdom. Tuttavia, Zoisite e Kunzite avevano un rapporto che cambia a seconda dell’adattamento. Essi erano protagonisti di un legame amoroso nell’anime contro una forte amicizia nel manga.

Possiamo anche citare il legame forte che unisce Sailor Mars e Sailor Venus, proprio per ricordare l’unione del mito tra Marte e Venere.

Naoko Takeuchi: un impero tra stelle, arte e moda.

La mamma della nostra bella marinaretta, come detto è Naoko Takeuchi classe 1967. Potremmo dire che ha vinto la lotteria della vita nel mondo dei manga. Non solo la sua opera più famosa Sailor Moon è conosciuta in tutto il mondo, ma ha anche sposato Yoshihiro Togashi, il papà di Yū Yū Hakusho e Hunter x Hunter. Inoltre è amica di altrettanto famose Mangaka come Wataru Yoshizumi (Marmalade Boy) e Yuu Watase (Fushigi Yûgi).

La passione per il disegno l’ha sempre avuta anche se ha frequentato studi universitari in chimica. Il suo tratto è caratterizzato da linee pulite e delicate, molto vezzose negli art book con centini che fungono come decori.

È una donna dalle molteplici passioni, che spaziano dalla lettura, le macchine, l’arte e altro. Molte volte ha usato come riferimento per le sue illustrazioni le opere di Art Nouveau di Alfons Mucha. Altra grande passione è la moda, molti abiti usati dalle guerriere Sailor e dai loro nemici si rifanno alla Maison Dior. L’iconico il meraviglioso abito di Princess Serenity prende spunto dal modello “palladio” dalla collezione Dior primavera/estate dell’92.

Grazie all’anniversario dei vent’anni ed ora dei venticinque ora, Sailor Moon brilla di una nuova fortunata stella. Gioia per tutti i bambini cresciuti con lei che ormai sono diventati collezionisti adulti.

Il Francising Sailor Moon

Il franchising di Sailor Moon spazia dalle classiche bambole, alle più svariate action figure. Inclusi anche innumerevoli prodotti di makeup, svariati oggetti di culto come la proplica del Moon Stick, abiti e molto altro.

Il manga ha avuto una serie live action, diversi OVA, musical. Non dimentichiamo il riadattamento con Sailor Moon Crystal uscito il 5 luglio 2014.

A Tokyo per un periodo di tempo è stato aperto un bar a tema. Per tutti quelli sfortunatamente non è riuscito a passarci, potete visitare Azabu Juban “shopping street” quartiere centrale a Tokyo. Questo infatti è uno dei quartieri che molto spesso appare nei fotogrammi di Sailor Moon. Per qualsiasi fans che si rispetti questo è un luogo mecca per sentirsi una vera Guerriera Sailor.

Photo credits: Tumblr, Pinterest.

Japan Culture: Harajuku Girls

Harajuku Girls

Harajuku girls - Delle Harajuku girls (原宿ガール Harajuku gāru) ne abbiamo sentito parlare almeno una volta tutti, se non altro per le melodie di Gwen Stefani. La cantante infatti, nel 2004 riuscì a scalare le classifiche internazionali con le sue hit rendendo celebre in tutto il mondo questo stile d’abbigliamento. Nonostante fosse molto strano per un occhio occidentale, il gruppo divenne un forte successo creando un vero e proprio impero. A seguito di ciò, si sono sviluppati veri e propri marchi come Harajuku Lovers, ormai celebre in tutta l’America. Non dimentichiamo il recente KuKu Harajuku, cartone animato ispirato alla band e alla moda. Nonostante Gwen Stefani sia riuscita ad imporsi nel mercato occidentale con il suo brand, non ne è l’ideatrice. Questo particolare look vede la sua nascita già da qualche anno prima per le strade della mai noiosa Tokyo.

Originatosi nella seconda metà degli anni novanta, il termine Harajuku (原宿 Harajuku, "alloggio nel prato") vede la sua nascita nell'omonima zona.

Shibuya, quartiere speciale di Tokyo dove è situata la stazione di Harajuku, è luogo noto per la creazione di nuove tendenze, mai banali ed estremamente in voga tra i giovani giapponesi. Questo è anche il quartiere con le più famose strade dedicate allo shopping. Le rinomate Omotesando e Takeshita, dedicate rispettivamente alle marche più note (Chanel, Dior, Louis Vuitton ecc) e allo stile giovanile ed alternativo. Quest’ultimo tende a mescolarsi con un intreccio di brand e stili, andando a creare qualcosa di sempre innovativo.

L’Harajuku look fa parte della street fashion. Al suo interno è possibile trovare diversi sotto stili: gothic lolita, sweet lolita e decora per citarne solo alcuni. Nonostante essi vengano associati in prevalenza alle le ragazze in età adolescenziale, all’interno di questa cultura i ragazzi non ne sono esenti. Non è raro infatti trovare fra questi coloro che seguono uno stile più legato al punk giapponese.

Colori sgargianti, tessuti su diversi strati, Kimono tradizionali si mescolano con capi occidentali e accessori fuori dalle righe. Il tutto rende brillante il modo di imporsi in queste strade. Chi decide di seguire lo stile Harajuku, deve prepararsi alla costante corsa all’ultimo trend, poiché in Giappone tutto viene surclassato in un breve lasso di tempo.

È ammesso e concesso tutto nel look purché sia sempre un'espressione della propria individualità personale. Non c’è un modello preciso da seguire, non si deve essere la copia di qualcun altro. L'importante è esprimere il proprio modo di essere. Per questo motivo, più che una semplice moda diventa un vero e proprio stile di vita.

Photo credit: Tokyo Fashion; Amy in Wonderland